Je me réveille

L’œil sur les réseaux sans même y penser

Parfois, apparaît dans mon fil l’horreur du monde

Effraction

Balancée au milieu de mon petit dej

Sans demander la permission

Je scrolle avec urgence

Je ne suis pas toujours prête à la supporter

Même si je sais qu’elle existe

Même si je sais qu’elle est à ma porte

Colère

Le savoir et le voir, ça fait toujours une différence

Je ne sais pas comment combattre

Fuite virtuelle

Au moins quelques instants

Besoin de futilité

Tenter d’équilibrer le monde

Tenter de contrebalancer

Autant que possible

Je choisis les moments où j’ouvre les yeux

Pour me préserver un peu

Impuissance

Certains n’ont pas ce luxe

On ne peut pas scroller dans la vraie vie

Heureusement que les mimosas et les magnolias continuent de fleurir au milieu de l’hiver

Les Fenêtres sont une série de textes inspirés de scènes croisées dans la vie réelle, attrapées au vol dans l'intimité d'inconnus, autour desquelles je brode une courte histoire.

Il est emmitouflé dans sa parka pour se protéger du vent glacial qui balaye les abords de la piste cyclable.

Ses cheveux longs et gris volent en bataille, maltraités par les bourrasques malgré le bonnet qu’il a vissé sur sa tête.

Il tente tant bien que mal de protéger le bouquet qu’il tient dans ses mains tout en scrutant les cyclistes qui passent.

Les roses y ont quand même perdu quelques pétales, qui s’envolent autour des passants comme de petits morceaux d’amour qui se distribuent au hasard.

Il ne veut pas la manquer.

Il ne veut pas qu’elle le manque.

Elle ne devrait pas tarder à apparaître sur le chemin qu’elle prend chaque soir pour rentrer du travail.

C’est leur 30ième Saint-Valentin, il veut la surprendre pour marquer le coup.

La semaine dernière, prenant mon courage à deux mains, je suis allée, pour la première fois, visiter une asso de pair-aidance pour adultes autistes sans déficience intellectuelle. Le concept, c’est un local, des adhérents, des activités diverses et variées : couture, théâtre, chorale, philo, et des groupes de parole. Ça m’avait pris plusieurs mois à me décider, entre la prise de contact avec l’asso et la première visite, parce que : la timidité, le syndrome de l’imposteur, la procrastination les aléas de la vie, tout ça à la fois. Finalement j’ai débarqué dans cette petite salle pas chauffée, ou pas assez, on était de tous les âges, tous les sexes, de la négligence vestimentaire aux outfits improbables et extrêmement travaillés, et divers supports de réassurance pour parler : un chien aidant, des coloriages, moi je faisais des origamis en écoutant. J’aurais voulu aussi pouvoir tirer des fils rouges des yeux de chacun à l’endroit où ils se posaient pour penser en parlant tant nous ne soutenons pas les regards, tous, ça aurait fait une scène de film d’action, l’expert balistique qui retrace le parcours des balles, ou le complexe motif des lasers qui protège le coffre-fort dans un film d’espionnage.

Il y a quelques mois, alors que mon diagnostic venait d’être posé, je l’ai révélé à une vague connaissance assise face à moi, qui, en toute naïveté, m’a dit : “pourtant tu me regardes dans les yeux”, et je crois que l’idée reçue du regard fuyant sur le TSA manque profondément de nuance. Tous dans l’asso à certains moments étaient capables de regarder dans les yeux, juste, pas longtemps, en allers-retours, tes yeux quelques instants puis le regard oblique, je maintiens le contact en pointillés. Mais le regard droit dans les yeux qu’on soutient, moi j’en suis bien souvent incapable : si je ne connais pas la personne, ou si le sujet m’émeut, ou me demande de la concentration, je regarderai ailleurs, sinon j’ai l’impression d’un trou noir qui m’aspire et éteint mon cerveau. Je me souviens d’ailleurs avoir dit cela lors d’une de mes premières séances avec un psy, en face à face, j’étais dans le fauteuil, on parlait, je lui ai dit : “excusez-moi je ne peux pas vous regarder pendant que je parle” et il m’avait demandé pourquoi, est-ce qu’il y avait une explication, un truc rationnel, simple, mais je n’en avais pas. Sauf cela : je ne peux pas parler en fixant quelqu’un, je ne peux pas. J’adore me poser dans un café avec un·e ami·e pour déblatérer pendant des heures, et ce que je préfère c’est quand iel s’assied non pas en face, mais à côté de moi. Là on peut croiser le regard de temps en temps, mais parcourir le fil de la pensée en regardant au loin. Ce n’est pas tant regarder dans les yeux quelques secondes qui est un problème, c’est fixer le même regard trop longtemps. Je me souviens l’avoir fait une fois pour un exercice de théâtre, mon partenaire de jeu, je ne le connaissais pas, et le trouble qui m’a envahie a duré des jours après, l’impression d’avoir joué une partition d’une intimité ahurissante, c’était comme si on avait fait l’amour et qu’on n’en avait plus jamais reparlé - mais c’est peut-être un sentiment que tout le monde éprouve, je ne sais pas.

Toujours est-il que dans ce groupe de parole, bien sûr qu’on a croisé les regards, souvent, en effleurements de plume, mais on aurait pu tracer les lignes balistiques persistantes de nos yeux posés là où ils peuvent penser librement.

D’abord le premier truc qui m’a frappée c’est cette récurrence de la remarque suivante : “j’ai été diagnostiqué il y a x mois/années, mais j’ai toujours du mal à croire au diagnostic”. Si cette phrase me frappe c’est que le discours dominant sur les TSA actuellement c’est : “tout le monde veut être TSA et s’autodiagnostique”. Or là, dans cette asso de gens qui ont été validés scientifiquement, tout le monde doute encore. Ça fait partie du packaging, mais je constate le hiatus entre la croyance que les gens diagnostiqués autistes cherchent à se faire remarquer / obtenir des aides / blablabla et la réalité qu’eux-mêmes n’y croient pas. Moi aussi je doute, profondément, et cherchant du réconfort, de la solidarité avec des gens qui ont un peu d’avance sur moi, je me rends compte que mes doutes sont les mêmes que ceux des autres. En somme : ne nous accusez pas de faire les divas, nous sommes les premi·è·r·e·s à nous remettre en question.

D’ailleurs l’essentiel de la séance s’est porté sur les quiproquos et difficultés de communication que l’on rencontrait, les blessures involontaires que nos paroles infligeaient aux gens, comprendre ce qui blesse, et ajuster, transformer notre discours. Deux heures à travailler sur la façon d’arrondir nos angles. Là encore, à l’idée reçue que les autistes pourraient en fait chercher des privilèges, se retrouveraient entre eux pour renforcer leur croyance de leur différence, je réponds : deux heures d’efforts pour nous réformer et mieux fonctionner dans le monde. J’ai relevé à un moment qu’on ne parlait que du langage verbal, et qu’on avait aussi des soucis avec le non-verbal - cette histoire de regard, par exemple. Moi j’ai tendance à froncer les sourcils tout le temps parce que je réfléchis, mes premières rides c’est le souci sur mon front, et régulièrement ceux qui ne me connaissent pas me trouvent l’air hautain, glacial, méprisant, alors que dans ma tête c’est le pays des bisounours - plus je suis intéressée par quelqu’un que je viens de rencontrer, plus je l’écoute attentivement, et plus mon front se ride sans que j’en aie conscience. Bref, j’expliquais qu’il y a une attention à porter au verbal mais aussi au non-verbal et que si je n’ai pas conscience des expressions de mon visage c’est l’enfer, et on m’a suggéré de verbaliser immédiatement cette particularité pour mettre l’autre à l’aise. Tu imagines ? “Bonjour, comment tu t’appelles ? Sache que si j’ai l’air froid c’est que je suis très concentrée parce que tu m’intéresses, ne te méprends pas sur mes expressions.” Déjà que le souci des autistes c’est souvent d’être trop direct et abrupt, là en termes de franchise on se pose sur un départ de conversation très improbable.

Dire, ne pas dire. J’ai des pin’s “neuroatypique” que j’aime mais que je n’ai jamais arborés. Lors d’un festival musical génial, il y avait un stand autisme, et on m’a proposé de m’acheter un sweat-shirt “je suis autiste, pas bizarre” écrit en gros dans le dos ; je rigolais en disant que comme ça personne n’irait me bousculer ou se coller à moi comme un connard, et puis en fait je suis vraisemblablement autiste, et assurément bizarre. Mais est-ce une bonne idée de se revendiquer comme ça du handicap invisible ? Certes, cela permet de tout de suite d’échapper aux malentendus, de rassurer l’auditoire. En même temps je n’ai pas envie d’être essentialisée dans ce handicap, l’autisme ne définit pas à lui seul mon identité. En plus, à l’époque, j’étais en pleine démarche diagnostique, il y avait des suspicions mais pas de certitude. Me revendiquer autiste sans certitude, c’était 1) prendre le risque de m’approprier un handicap qui n’était pas le mien ; 2) m’instituer de facto en experte d’un trouble que je découvrais, et risquer de devoir faire de la pédagogie dans un moment où je voulais juste me détendre ; 3) risquer que toutes les rencontres que j’allais faire seraient filtrées par cette dimension de ma personnalité, que je sois vue comme “la fille autiste” et que cela se substitue à tous les traits de ma personnalité qui me sont propres ; 4) prendre le risque des comportements désagréables de gens mal informés voire agressifs. Ils existent, ces gens qui, malheureux dans leur existence, en veulent à ceux qu’ils croient privilégiés ; tous ceux qui disent “oui mais moi aussi je ressens cela et pourtant je le supporte sans réclamer d’aides”.

“Fais un effort”, je ne sais pas combien de fois j’ai entendu cela, à tel point que la phrase est gravée dans ma tête et que ma conscience sans arrêt me flagelle et me hurle de faire un effort, je n’ai plus besoin de personne pour me surveiller. “Ton diagnostic n’est pas un chèque en blanc pour te comporter comme une connasse”. Je repense à cette scène : j’avais accompagné quelqu’un qui m’était cher dans un événement mondain dans lequel je ne connaissais personne. J’avais envie d’être là. C’était l’été, je m’étais habillée trop légèrement et la nuit tombait, je commençais à avoir froid. Engager la discussion avec des inconnus m’est difficile, je suis trop franche, maladroite, j’essaie d’avoir des outils, par exemple, tirer les cartes de tarot c’est un super brise-glace, mais là je ne les avais pas prises. D’abord il y a eu cette projection que l’on regardait tous, et puis après verres et petits fours, la foule s’est ruée sur le bar, moi, je finissais le rang d’un projet de tricot commencé, ça me laissait le temps d’absorber le changement d’ambiance, le lieu, de m’adapter en canalisant mon stress sur quelques gestes répétitifs. J’étais contente d’être là, je voulais être là, mais celui que j’accompagnais s’est énervé de ce que mon tricot me donnait l’air asociale, je devais avoir les rides de la concentration de surcroit. Tout n’est pas noir ou blanc, tout n’est pas binaire : il y a des lieux où l’on veut être, mais qui nous demandent quelques aménagements, ce n’est pas pour faire chier. Je pense à cette jeune femme qui a choisi d’aller dans une fête avec foule parce que le spectacle en valait la chandelle, mais qui s’est retrouvée piégée dans une crise d’angoisse parce que les stimuli extérieurs étaient trop intenses. Je repense à l’héroïne du film Différente qui est heureuse de pouvoir assister à un concert dans un bar avec un casque réducteur de bruit, et qui se fait allumer par le chanteur qui lui reproche d’écouter autre chose, d’avoir l’air méprisante. On tâtonne on galère, on cherche l’ajustement parfait pour pouvoir vivre en société car on le souhaite, et l’incompréhension du monde alentour est parfois douloureuse. J’ai dit lors du groupe de parole que parfois je me décourageais, que je me disais que j’allais désormais me replier et ne fréquenter que d’autres autistes, parce que c’était trop dur, trop fatigant, de fréquenter les allistes, trop de jugements, trop de maladresses, trop de gens qu’on blesse sans le vouloir ; mais c’était un cri de frustration auquel je ne crois pas. Car tous, dans ce groupe de parole, ne cherchions qu’une seule chose : comment s’intégrer au monde ? Je ne veux pas me replier.

Et puis j’en reviens au doute, au syndrome de l’imposture. J’ai eu rendez-vous chez une psychiatre il y a deux semaines, que je n’avais jamais rencontrée. Elle m’a demandé pourquoi j’étais là, je lui ai fait mon petit monologue de présentation rapide. Je lui avais envoyé au préalable le détail de mon bilan neuro-psychologique avec tous les tests sur le TSA et mes scores associés, et un historique en deux pages de mon parcours psy jusqu’ici. Elle ne les avait pas lus : “vu tous les patients qui prennent rendez-vous mais ne viennent pas, je ne lis plus les dossiers en avance”. Deux minutes, c’est ce qu’il lui a fallu pour dire qu’au vu de ma façon de m’exprimer, je n’étais pas autiste selon elle. Des mois de travail, des heures de tests divers et variés, des entretiens avec mes proches et moi, des questionnaires remplis par les proches, tout cela sur des tests validés par une communauté scientifique de neuro-psychologues, tout cela balayé en deux minutes par une psychiatre d’obédience psychanalytique - j’avais relevé le divan dans sa salle de consultation et lui avais fait remarquer - déclarant : “selon moi, vous n’êtes pas autiste ; ou alors, l’autisme est secondaire, vous avez surtout du stress post-traumatique”. De toutes façons, j’étais un cas demandant un suivi trop lourd, qu’elle n’avait pas le temps pour m’accorder. Merci Madame, au revoir.

Dans mon sac, il y avait Sortir de la maison hantée de Pauline Chanu, j’ai eu envie de le déposer sur son bureau. Parce que, j’en parlais l’autre jour, Pauline Chanu montre bien comment le diagnostic d’hystérie vient recouvrir toutes les souffrances psychiques féminines, et derrière hystérie / borderline / histrionisme, il y a le soupçon d’une manipulation, d’un jeu d’acteur. Je m’exprime bien, très bien même : la littérature est ma passion depuis que mes parents me racontaient des histoires, enfant. C’est ma formation, mon oxygène, je lis, j’écris. Et je rationalise. Ceci lui a suffi pour penser que je n’étais pas autiste, comme si mon apparente aisance orale n’était pas composée, un mécanisme très élaboré de défense face au monde, une façon d’y exister. J’aurais voulu lui dire que le concept de l’autisme détecté à l’âge adulte c’est que l’individu a appris à masquer au point de duper tout son monde, lui y compris ; que son intelligence et ses intérêts spécifiques - moi la littérature - lui ont permis de développer ces outils, et que si mon autisme était plus évident, j’aurais été diagnostiquée bien plus tôt. Que c’est précisément mon expertise langagière, pas toujours adaptée au contexte, qui trahit mon décalage.

Et le trauma, le trauma… Une étude française de 2022 montre que chez les femmes autistes, le taux de victimation en termes de violences sexuelles est de 90%. Derrière ce pourcentage hallucinant, il y a une évidence : oui, une femme autiste est très souvent une femme traumatisée ; mais il n’y a pas d’ “autisme secondaire” qui viendrait se développer sur les racines d’un trauma, c’est l’inverse plutôt qui se produit, l’autisme produit une vulnérabilité particulière aux agressions qui sont plus fréquentes. Nier la possibilité de l’autisme d’une femme en le remplaçant par un stress post-traumatique ou un trauma complexe, c’est ne s’occuper que d’une partie du problème, c’est cacher la forêt par un arbre, inverser l’ordre de la poule et de l’œuf. Alors qu’on ne devrait pas étudier l’autisme ou le trauma, mais les deux, mon capitaine.

Je me suis souvenu de tous ces témoignages de femmes ayant porté plainte pour viol, et qui, lors de l’expertise psychiatrique, se sont entendu dire, soit qu’elles étaient trop expressives dans leurs émotions pour que ce soit vrai et que donc elles surjouaient et mentaient, soit qu’elles étaient trop froides et analytiques ce qui trahissait qu’il n’y avait pas eu de réelle agression puisqu’elles ne semblaient pas blessées (ce qui revient à nier le phénomène de dépersonnalisation pourtant bien documenté). Face à cette psychiatre, j’ai ressenti quelque chose de très similaire : mon discours était trop mesuré, construit, pour être crédible. Plus j’essaie d’avoir une parole efficace pour pouvoir avancer, moins cela fonctionne, faudrait-il que je me frappe la tête contre les murs pour “faire autiste” et que l’on me prenne au sérieux ?

Il n’empêche que ça m’a minée, cette histoire. J’ai douté. J’ai baissé les bras. Il est terrible, le temps long médical, les attentes administratives, les doutes. Quand j’ai raconté tout cela à mon psychologue, il m’a juste dit qu’il était désolé, et à titre personnel en colère, tant tout cela arrivait souvent. Au groupe de parole, ils disaient qu’il fallait s’armer de patience. Il n’y a plus beaucoup de psychiatres qui prennent en consultation, ils ne sont pas tous formés, et on mange ses dents régulièrement.

Je ne pensais pas écrire ce billet de blog. J’avais plutôt envie de laisser ma pensée filer comme d’habitude dans mes intérêts spécifiques et ma tendance à faire des liens improbables, parler d’écoféminisme, d’ésotérisme, de magie, de poésie, de sorcières, du Premier Contact de Denis Villeneuve, de pensée circulaire ou linéaire, des enjeux sociaux de la culture, du bon dosage d’érudition et de simplicité pour se faire comprendre, de complexité, de Starhawk et d’Emma Goldman, de solar-punk et de Becky Chambers… La dernière fois que j’avais écrit sur l’autisme, j’avais volontairement omis ce mot, ce diagnostic, le remplaçant par le concept d’androïde, pour éviter de pathologiser, pour faire ressentir le décalage, pour ne pas m’enfermer dans ce handicap qui fige les identités autant qu’il explique.

Et puis je me suis souvenu que parfois les gens ont besoin de clarté, ce que j’ai beaucoup de mal à atteindre. Que parfois les gens ont besoin que l’on nomme les choses. Que souvent on me demande ce que je fais, qu’on trouve que je suis inactive depuis longtemps, que ça n’avance pas. On me reproche de ne pas faire d’efforts, ou alors je me le reproche à moi-même. J’ai aussi réalisé avec une certaine amertume combien mes textes ont plus d’écho quand ils nomment précisément les choses.

L’autre jour je suis allé en groupe de parole. J’ai appris qu’on savait se regarder un peu dans les yeux. Que le temps de la médecine et de l’administratif était très long. Que le diagnostic posé n’était pas une sinécure. Que même avec toutes les validations du monde les adultes TSA doutaient encore d’eux. Qu’on passait notre temps, soit à remplir des dossiers, soit à essayer de comprendre comment fonctionnait le monde pour mieux s’y adapter. Qu’on était par définition maladroits, trop francs, trop abrupts, illisibles, mais qu’on essayait de s’améliorer. Que le quiproquo était notre quotidien. Que c’était épuisant, mais qu’on ne lâcherait pas.

S’il y a une bonne chose que le diagnostic m’a apporté, vrai ou faux, invalide ou pas, c’est que depuis lors, j’ai certes de bonnes grosses phases dépressives, comme avant, mais les idéations suicidaires, elles, m’ont complètement, et je crois, définitivement, quittée. J’ignorais que cela était possible, et putain, rien que pour ça, ça en valait le coup.

Ou l'on se demande si les imbéciles sont vraiment heureux

L’enseignante incite les étudiants à lire. Ce sont de jeunes adultes qui apprennent un métier. Rien ne les obligerait à développer une culture conséquente : ils ont choisi une voie qui leur demande de maîtriser quelques techniques. L’un des plus curieux de la promo ne parvient pas à nommer l’Inde, dont il pointe la corne du doigt sur la mappemonde. Il n’en aura pas besoin pour survivre, tant qu’il exécute, mais une étincelle persiste dans son regard. Tout doucement, elle souffle sur les braises d’un feu inutile, qui n’en finit pas de s’éteindre. Un jeune homme lève le doigt :

“Mais Madame, si nous lisons, comme vous dites, si nous nous intéressons, si nous nous questionnons, nous comprendrons l’horreur du monde et nous finirons malheureux.” Que répondre à cela ?

Il a raison, le jeune homme. Quand tu commences à lire, à t’enorgueillir de ta culture littéraire, même, tu comprends très très vite qu’une vie ne sera pas suffisante pour embrasser tout le savoir du monde. Voilà une petite frustration qui blesse les orgueils. La tâche, finalement, sera vaine ; travail de Sisyphe. Mais peut-être surtout que l’épiphanie est un foudroiement. Depuis l’aube de l’humanité les récits le racontent : le serpent qui empoisonne Adam et Eve avec le fruit de la connaissance ; Sémélé, la mère de Dionysos, demanda à voir Zeus dans toute sa majesté, et en fut consumée ; la tradition antique dit que les bègues ont le langage fracturé par la parole divine ; Prométhée enchaîné au rocher pour avoir apporté le feu aux hommes, le foie éternellement rongé par les rapaces. Et récemment encore, sur nos écrans, c’est Oppenheimer qui constate impuissant les conséquences terribles de sa découverte atomique ; ce sont les héros de Chernobyl qui partent contempler le cœur en fusion du réacteur, et ce regard porté les dévaste. Pandore est trop curieuse, elle ouvre la boîte. Polyeucte se convertit au christianisme, dut-il en être crucifié.

Et cependant, une fois qu’il est acquis, le savoir comme l’atome contamine. Il se répand, il fait tache d’huile.

Mon époux en mourant m’a laissé ses lumières ;

Son sang, dont tes bourreaux viennent de me couvrir,

M’a dessillé les yeux, et me les vient d’ouvrir.

Je vois, je sais, je crois, je suis désabusée :

De ce bienheureux sang tu me vois baptisée ;

Polyeucte, Corneille, V, 5, tirade de Pauline.

Les gens vont mal, cet hiver, les gens vont mal. On parlait de la santé mentale qui s’était abimée lors des confinements du Covid, pourtant j’ai l’impression que ce début 2026 est pire. Nous continuons, nous avançons coûte que coûte, comme si on avait le choix, pourtant je ne compte plus les ombres qui, au détour d’une conversation anodine, voilent les regards, font trembler les voix. Les récits aussi de tous ceux que l’ont connaît et qui pètent un câble : s’enivrent jusqu’à l’oubli, partent au bout du monde du jour au lendemain, baissent simplement les bras. Nous essayons pourtant de prendre de la distance, allumer moins les informations, se concentrer sur les choses les plus simples, attendre le retour des beaux jours. Ce qu’il faut de patience, et ce qu’il faut d’oubli. Et peut-être, le choix de l’ignorance : heureux les imbéciles. Peut-être le jeune homme avait-il raison. Peut-être qu’ouvrir les yeux est un poison.

Pourtant je crois que le savoir est une richesse plus précieuse que l’or ; une richesse, cependant, que d’autres s’accaparent, maintenant une inégalité des plus cruelles afin d’asseoir leur puissance. Les dossiers Epstein peu à peu sont publiés. On les caviarde. L’information est noyée dans un contenu si abondant que nul ne peut le connaître. On en lit quelques fragments, et voilà qu’on disjoncte : les noms qui sortent, ceux qui ne sortent pas ; les rumeurs les plus effroyables sur la barbarie humaine ; jeu de dévoilement / aveuglement pour noyer le poisson. Les dossiers irradient, toxiques comme le plutonium ; on peut en mourir, ou du moins en devenir fou.

Mais comme toujours dans ces histoires, la petite ritournelle continue : “on savait”. Qui est ce “on” que l’on ne parvient pas à saisir ? En linguistique, “on” c’est le pronom caméléon, celui de la rumeur, de la calomnie, insaisissable. “On”, ici, c’est le serpent caché dans la pénombre, et irradiant sa lumière aux yeux de tous, la lettre volée d’Edgar Allan Poe. “On” a du pouvoir, un nom connu dans un pays entier, un milieu entier, la planète entière, “on” est cinéaste, directeur d’une agence de mannequins, chef d’entreprise, homme politique, journaliste, et “on” a su et n’a rien dit, “on” a profité peut-être, nous ne savons pas. “On” sait, “on” s’est tu, pendant que nous ne nous doutions de rien. Savoir gardé plus jalousement que les bijoux et les fortunes.

Dans son essai Anthropologie de l’inceste : le berceau des dominations, Dorothée Dussy fait l’hypothèse suivante : le tabou n’existe pas pour interdire le crime ; il le favorise. La parole interdite, le silence est le milieu le plus fécond pour que les violences aient lieu. Quand elles seront dévoilées, leur récit sera si strident qu’il deviendra inaudible. Ainsi les familles contaminées par l’inceste s’entredéchirent le jour où un incesté prend la parole : il n’est pas cru, ou plutôt, on le croit mais on le hait de rompre le silence qui maintenait l’illusion d’une famille heureuse. On peut faire semblant de ne pas savoir qu’un proche est un bourreau ; mis face à l’évidence, une parole qui ne se tait pas, il n’y a plus de choix possible : il faut rompre et hurler, arracher le lien d’amour envers le bourreau pour protéger la victime, ou laisser croire qu’elle est folle, mythomane, menteuse, manipulatrice. Bien souvent, c’est la seconde option qui est choisie. Il ne s’agira pas ici de blâmer les membres de la famille qui choisissent le déni : il est peut-être la seule stratégie de survie possible face à l’insoutenable. Il ne s’agira pas non plus de leur pardonner. Expliquer n’est pas excuser.

Donc, les dossiers Epstein révèlent dans toute leur splendeur l’irradiation du savoir. Ceux qui savaient se sont bien gardés de dévoiler, pour se protéger ou pour profiter du pouvoir que ce savoir leur donnait. Quelle amputation de l’aire de l’empathie leur a-t-il fallu pratiquer pour tolérer l’intolérable ? Quelle dissociation, quel arrachement de leur humanité ? Toujours est-il qu’ils y sont parvenus - mais nous autres humains sommes capables d’empathie à géométrie variable : je vénère mon chat, mais je ne suis toujours pas végétarienne. Tout dépend de là où on place la fracture entre notre semblable et cellui qu’on dévitalise.

Et puis ils sortent, ces dossiers, boursoufflés de toutes les stratégies volontaires pour les rendre inaudibles, et de toutes les erreurs involontaires des lecteurs-censeurs qui, eux-mêmes se noyant, oublient de caviarder des visages de victimes - avant de crier à leur malfaisance, repensons aux modérateurs d’internet dévastés par l’horreur des contenus épouvantables qu’ils doivent cataloguer pour pouvoir les supprimer des réseaux. La sidération par l’épouvante est aussi une stratégie de contrôle du savoir : “on” paralyse la pensée en la saturant de ce qu’elle ne peut pas supporter.

Alors, faut-il lire au risque de se rendre malheureux ?

J’ignore quelle voie est la meilleure. Il paraît que je “pense trop”, et je constate combien cela m’épuise, physiquement, me paralyse, me désespère. Pourtant, choisir la voie inverse, l’ignorance consentie, entérine l’injustice et l’inégalité dans le monde. Si je ne sais pas, je ne pourrai pas dénoncer, même pas comprendre, l’injustice que je risque de subir. Je pense ici à telle jeune femme qui, après avoir subi une agression sexuelle, eut automatiquement les bons réflexes pour se défendre et porter plainte : parce que, indépendamment de sa propre sidération, de sa propre douleur, elle avait auparavant suffisamment fréquenté la pensée féministe pour connaître par cœur, mécaniquement presque, le protocole de défense qui lui redonnerait son agentivité. Ce savoir-là ne l’a pas protégée de la violence ; mais il lui a permis d’en contenir la dévastation.

Du courage à la bêtise, il n’y a qu’un seul pas. Il ne s’agit pas de courir au-devant du danger, dans la gueule du loup, pour dénoncer l’horreur ; s’infliger plus de connaissances épouvantables que notre cerveau peut en tolérer, c’est troquer la lucidité contre la décompensation psychotique, la fracture de l’âme : soit l’on débranche toute sa sensibilité au risque de devenir bourreau à son tour, soit l’on n’y survit plus. Mais nous pourrions, collectivement, tous, apprendre un petit peu plus, à notre mesure, nous cultiver davantage sans laisser le bénéfice du savoir à seuls ceux qui peuvent en profiter, pour mithridatiser notre esprit, nous prémunir de la démence ou de l’oubli. Apprendre les structures de domination, la construction des violences systémiques, le fonctionnement des stratégies de décrédibilisation.

Tant qu’elle demeurera aux mains d’un tout petit groupe, la culture et la connaissance seront des outils de violence ; elle doit être au contraire partagée entre tous pour que de l’horreur, collectivement, nous puissions espérer nous libérer.

Le jour est levé il fait beau le printemps s’annonce. Silence de dimanche matin : inventaire des bruits blancs - box internet, frigo, chaudière. Il y a le chat qui regarde par la fenêtre. Les livres s’ils bruissaient ça ferait un brouhaha : il y en a partout, cauchemar de déménagements. Maintenant le bruit blanc du clavier aussi. Des pépiements d’oiseaux étouffés par le double-vitrage.

Le texte qui s’écrit c’est toujours des morceaux de phrases qui tournaient depuis des jours et qui soudain s’entrelacent. “J’ai un faible pour les femmes de caractère” disait-il à mon attention, et aussi Lévinas qui travaille sur la peau comme organe du contact. Ma peau c’est le texte. Il - un autre - dit que mon talent d’écriture c’est de raconter les émotions, les sentiments, comme personne. J’en sais foutre rien. Peut-être que les livres c’est ma peau finalement. Je suis en papier.

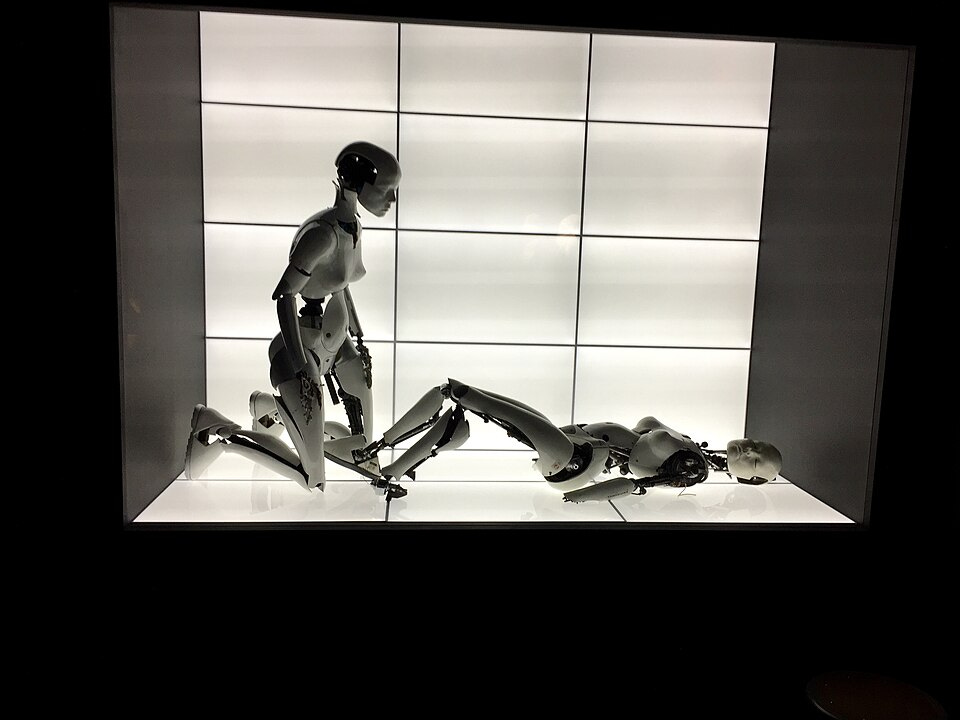

Ou bien une androïde. Vieux modèle, obsolète. Un sacré disque dur mais une mémoire vive claquée au sol. Donc je lag. Je pense à l’androïde de 2046 qui répond en retard ; son amoureux lui demande de partir avec lui, mais le temps qu’elle réponde oui, il s’est découragé. Je pense à l’androïde de Westworld qui essaie d’échapper de sa boucle et se demande quelle est sa liberté. Je pense aux Cylons qui ignorent qu’ils sont des Cylons et se traquent eux-mêmes. Je pense aux Réplicants. A chaque occurrence de l’androïde en science-fiction ce dernier est le dernier, précisément, à savoir qu’il n’est pas un humain. Qu’il a moins de droits que les autres. Que sa nature inhumaine, robotique, fait qu’il subit régulièrement les traques et les humiliations. Je n’ai plus peur des films d’horreurs, mais l’une des rares scènes à m’avoir traumatisée au cinéma, c’est dans IA, de Spielberg, quand l’androïde enfant se fait abandonner comme un chien sur l’autoroute des vacances. Tout le monde semble savoir qu’il fait partie de la race de ceux qu’on peut abandonner, parce qu’il ne ressent rien. Sauf lui. Mais est-ce qu’il ressent, ou est-ce qu’il fait semblant ?

Robots et décor du clip “All is full of love”, de Björk (clip réalisé par Chris Cunningham, 1997)

Ce matin j’ai lancé un scan de mon système. Insomnies avec réveil systématique à 5h du matin depuis des semaines, bruxisme au point de m’en réveiller, tensions dans les cervicales et les trapèzes. Cause connue ? Aucune. Ces dysfonctionnements seraient presque passés inaperçus. Le seuil de tolérance à la douleur a toujours été très élevé de toutes façons, à en faire gronder les médecins : “mais il fallait aller aux urgences !”. Ils ont raison parce que à force de ne pas se soigner c’est la casse. Mais comment fait-on quand on croit qu’on ne ressent pas ?

Les livres je crois c’était un mode d’emploi. Le texte est ma peau, mon interface. Dans la saga des Voyageurs de Becky Chambers, une espèce extra-terrestre ne communique pas par les sons, mais les couleurs ; ils ont fini par créer les vocabox, un traducteur automatique pour communiquer. Il y a aussi l’histoire d’une IA de vaisseau spatial qui s’est installée dans un kit corporel à apparence humaine ; la restriction de certaines sensations comme la vue, et l’apparition d’autres comme l’odeur du mik - un genre de café euphorisant - lui déglinguent les neurones. La voix, le texte, est un traducteur automatique. Quand j’écris les gens disent que je transcris superbement les émotions. Décalage profond avec la présence physique.

Un sentiment que je connais bien c’est celui de l’injustice. Celle du hiatus entre mes perceptions et celles d’autrui. Avant c’était plus facile, quand j’étais enfant et ado je ne croyais pas en mon existence physique. Je croyais que j’étais une âme immatérielle qui flottait vaguement dans le monde. L’illusion était maintenue tant qu’on ne m’adressait pas la parole quand je ne l’avais pas anticipé. Tête baissée dans une bulle. Être interpelée créait un bug. J’étais certaine d’être invisible. Solitude comblée par les livres. Plus tu lis, plus tu te fais une vision précise et détaillée du monde. Et sans doute tu apprends à dire les émotions. Mais devenir adulte, c’est devenir responsable et comprendre qu’on ne peut pas se soustraire à l’existence matérielle ; en blessant les gens malencontreusement, on réalise qu’on existe et qu’on a une influence concrète et matérielle sur le monde. On est tenu responsables de nos actes, et surtout, de la façon dont ils seront interprétés - même si notre intention n’a pas été perçue.

Image d’un fantôme créée par une double exposition, 1899.

Je suppose que par ajustement ou survie j’ai développé une certaine empathie aussi. Le cœur en éponge : si j’ignore ce que je ressens, je peux ressentir ce que ressent mon entourage, déjà. Si tu ris je ris, si tu pleures je pleure. Si tu es tendu, en colère, ombrageux, je vais malgré moi dupliquer ton orage, il va me tordre les tripes et je n’aurai aucune explication si tu ne me les donne pas. Je suis de l’autre côté du miroir. Et fatiguée aussi. Ne le prends pas personnellement si après qu’on s’est vus je m’enferme dans le silence : j’ai besoin de régénérer mes ressources. Il n’y a pas que ma mémoire vive qui est claquée au sol : les batteries aussi laissent à désirer, mais j’ai toujours pas trouvé le compartiment pour les changer.

L’autre jour, on m’a encore interpelée sur ma gueule. On m’a demandé pourquoi je regardais les gens avec mépris et condescendance. J’ai rejoué la scène dans ma tête, c’était doux et cotonneux et plein d’admiration pour mes interlocuteurs. Je commence à avoir l’habitude, alors j’ai présenté mes excuses : mon visage ne reflète pas toujours ma pensée. Quand j’étais môme et qu’on prenait des photos je ne savais pas quel muscle activait le sourire ; je me souviens m’être dit qu’il suffisait de mordre sa langue dans sa bouche. Je peux te montrer de vieilles photos où je fais la gueule alors que je suis persuadée de sourire. S’il-te-plaît, ne me demande pas aujourd’hui de poser avec le sourire trop longtemps ; déjà tu n’auras jamais mon sourire naturel et spontané si tu me le demandes, parce que je n’ai aucune idée de comment il advient - comme quand je bruxe d’ailleurs, au réveil, je me demande quels gestes mon sommeil a inventés pour grincer des dents si fort - et parce que si je tiens la pose un tout petit peu trop longtemps, je vais avoir des spasmes et des rictus dans toute la mâchoire.

Ça vient de là je suppose, “femme de caractère”. Les intentions qu’on prête à mon corps mécanique. Quand je danse on me dis “décoince-toi”. Pourtant il faut que je sois particulièrement détendue - ivre, même - pour me mettre à danser.

Donc je crois que c’est pour ça, les livres partout partout. Réduire la distance. Réparer le malaise. Si mes actes te sont incompréhensibles, je peux te les expliquer. Il y a une logique. Puis tu sais, tes actes, je ne les comprends pas non plus. J’essaie, putain. Ça fait plus de trente ans que j’essaie.

J’ai mis plus de trente ans a comprendre que j’avais une gueule d’androïde. Ne t’y trompe pas, hein, je suis une androïde qui ressent. Des émotions j’en ai en pagaille. J’ai juste appris à les canaliser par la raison parce que quand elles sortaient elles ne paraissaient pas cohérentes ou adaptées au moment. Excessives aussi. J’ai appris à analyser. Je traque l’ego écorché et j’essaie de le mute. J’ai remplacé la rumination par de la réflexion, il paraît. Des dissertations en trois parties trois sous-parties plan dialectique thèse-antithèse-dépassement de la conflictualité par la synthèse pour ne plus jamais souffrir. Ça marche plutôt pas mal, enfin jusqu’à ce que j’explose, parce que je ne suis pas un maître zen qui a su annihiler complètement son ego. Surtout j’ai mis longtemps à comprendre la froideur polaire que ça renvoyait. “Tu souffres mais si tu analyses les choses en vrai c’est pas si grave tu ne penses pas ?”. Ça ressemble à du gaslighting - je suppose que ç’en est, même - et pourtant mon intention était de t’apaiser. Parce que le langage des émotions spontané je sais pas bien faire, je lag. Tu ne me vois pas de retour chez moi me planquer sous une couette pendant des heures le temps de digérer les miennes. Tu crois que je t’ai abandonné·e. Que j’en ai rien à foutre. C’est pas la première fois. Ça me rend triste.

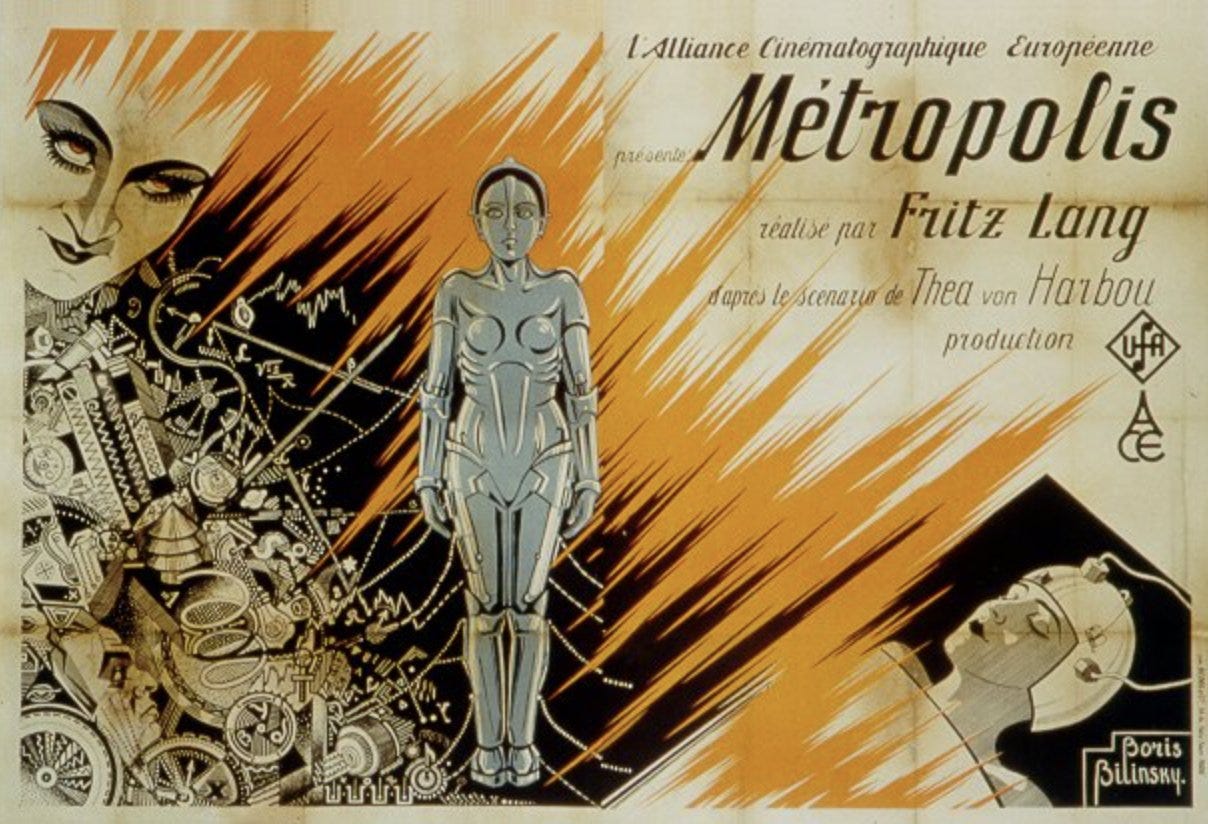

Affiche française de Métropolis, de Fritz Lang (1927)

Bon, j’essaie de baisser le potard de l’intellectualisation et d’augmenter celui des émotions et de la sensation. Abolir l’ego passe par là aussi : renoncer à la seule chose que je sais bien faire : argumenter. Devenir plus humaine, ressentir et montrer que je ressens pour me lier mieux. Renoncer à mon super-pouvoir de réflexion parce que ça m’isole. En même temps je mesure ce qu’il a fallu de culture pour que j’en arrive à poser les mots là-dessus : jamais je ne serais parvenue à dire cette paroi de verre glaciale entre nous sans tout le spectre littéraire de l’androïde : Pygmalion, Pinocchio, Les Contes d’Hoffmann et Blade Runner. Jamais je n’aurais mesuré l’importance d’une syntaxe simple si je ne savais pas en écrire de l’alambiquée. Les bouquins c’est mon vocabox, le papier c’est ma peau.

Il a la prestance de celui qui cherche à ne pas s’effondrer. Un grand sourire et l’humour franc, il parle fort et emplit l’espace si on le laisse faire.

Il parle bien. Ca l’a souvent sorti de mauvaises passes, autant que ça a pu le précipiter dedans. Chez les adultes, il attire la sympathie ou l’agacement, rarement les deux.

Il aime la mode alors il est toujours bien habillé. Ça complète sa panoplie, avec l’espoir qu’un jour il sera enfin parfait dans les yeux de quelqu’un, pour peut-être pouvoir l’être aux siens. Tout entier et pas seulement quand il regarde son image dans le miroir.

Sous le costard, il a arrêté de prendre soin de lui. La panoplie est de plus en plus difficile à revêtir. Ça lui demande toute l’énergie qui lui reste.

Il a grandi dans un bain de violence. Celle de ses proches, qui est devenue la sienne quand il a cessé de savoir faire autrement. Pas une violence physique - même si elle est advenue parfois - une violence des mots et des actes, une violence de symboles.

Il ne sait plus depuis quand il lutte contre le fait d’être désigné coupable. Assez longtemps pour réussir à l’ébranler. Il ne dort plus, il n’arrive plus à suivre au lycée, alors même qu’il a un projet à accomplir et a toujours été brillant.

Ses parents ne semblent voir que ses manquements. Cela génère tellement de rejet chez eux que la seule solution qu’ils ont trouvé, c’est de se le renvoyer l’un l’autre au gré de l’épuisement de leurs tolérances respectives. Il est la balle de tennis d'un match acharné entre son père et sa mère, où l’enjeu est de frapper fort dans l’espoir que la balle mette plus de temps à revenir dans leur camp.

Ils aimeraient qu’il soit tel qu’ils l’ont rêvé ou alors qu’il n’existe plus. Ils ne supportent plus cet inconnu qui s’est tant éloigné du fils qu’ils avaient façonné dans leur tête.

Et lui, il n’est que lutte permanente. Une part de lui veut atteindre cet idéal chimérique, une part de lui cherche désespérément à s’en détacher.

Il n’arrive pas à renoncer à l’espoir d’un amour filial inconditionnel, à l'espoir d'un pas de côté parental. Mais cela n’arrive jamais et ça le détruit. Mieux vaut un rapport de force qu'une absence totale de lien.

Lui aussi il campe sur ses positions. Aussi rigide que ses modèles.

Il a tellement entendu que c’était lui qui devait être réparé qu’il a la sensation qu’il pourrait en étouffer si l’on continue de le gaver avec cette idée. Il garde enfoui ses failles et ses erreurs car s’il les montre, cela pourrait vouloir dire qu’ils ont raison. On pourrait les utiliser contre lui. Le déposséder de sa volonté.

Une part de lui a terriblement envie de pouvoir faire confiance à la main qu’on lui tend, mais il a toujours fait l’expérience que la béquille se dérobe sans prévenir avant qu’il ne se sente prêt à tenir seul sur ses jambes.

Alors il se dit que s’il doit être coupable de tout il sera responsable de son salut.

Seul.

La semaine dernière j’évoquais le mythe de Cassandre : princesse troyenne d’une grande beauté, elle refuse les avances d’Apollon, qui lui avait donné, pour la séduire, le don de divination. Vexé d’être éconduit, Apollon crache dans sa bouche, la condamnant à ce que ses prophéties ne soient jamais crues. Aujourd’hui, je pense à Phèdre : outil de la vengeance des dieux envers, à la fois, ses parents maudits (Pasiphaé a trompé Minos avec un taureau et engendré le Minotaure), et son beau-fils Hippolyte qui a préféré Artémis à Aphrodite), elle tombe éperdument amoureuse de ce dernier. La tragédie du même nom de Racine est qualifiée de “nominaliste” par Roland Barthes : par trois fois dans la pièce, Phèdre tente d’avouer son amour coupable : à sa confidente, à son beau-fils Hippolyte, puis enfin, dans l’acte V, à son mari Thésée. Ce n’est que lorsqu’enfin elle réussit à avouer son crime involontaire que Phèdre accède enfin au repos, dans le suicide par empoisonnement. La pièce de Racine ne tient donc qu’à l’abolition progressive du silence. Nommer, faire exister l’horreur, permet au cycle infernal de s’interrompre.

Le principe d’un héros de tragédie, c’est d’être un “héros intermédiaire” : à la fois coupable et innocent. De ces deux tragédies, on relève que les héroïnes sont les victimes d’un crime lubrique qu’elles n’ont pas commis, maudites par les dieux jaloux, et deviennent folles, ou passent pour l’être. La folie affecte l’aire du langage, chez Cassandre par un langage devenu incompréhensible, chez Phèdre par un mutisme destructeur (“je meurs pour ne point faire un aveu si funeste” dit-elle à Œnone dans la scène 3 de l’acte I). La colère divine, injuste, foudroie le langage. La tragédie antique multiplie en réalité ces récits de femmes châtiées par les dieux, payant pour des histoires de fesses qui ne les regardent pas, et dont le châtiment les rend inaudibles : pensez encore à la nymphe Écho, qui, pour avoir aidé Zeus à tromper Héra, fut condamnée par celle-ci à ne plus parler qu’en écholalie, c’est-à-dire en répétant les dernières paroles qu’elle a entendues.

Phèdre et Hippolyte, gravure d’Auguste-Gaspard-Louis Desnoyers, estampe du XVIII-XIXe siècle, disponible sur les collections des Musées de Paris

Je suis constamment étonnée par la modernité et l’adéquation de ces mythes avec l’actualité du féminisme. Peut-être suis-je éblouie par une interprétation anachronisante de la mythologie grecque, mais il me semble que tous ces récits métaphorisent avec une justesse éclatante les conséquences du traumatisme sur la psyché de sa victime. Ces derniers jours, je lisais Sortir de la maison hantée, de Pauline Chanu, dont le sous-titre est : “Comment l’hystérie continue d’enfermer les femmes”. Pour résumer grossièrement l’essai, le postulat est le suivant : si les symptômes hystériformes ont été observés depuis la naissance de la psychanalyse, à la Pitié-Salpêtrière, voire avant - dès les chasses aux sorcières - ils sont systématiquement associés, tantôt à la hantise du Malin, tantôt à une affabulation, une volonté de se mettre en scène et de s’inventer une fausse maladie, la plupart du temps chez les femmes. Or Pauline Chanu démontre comment, presque systématiquement, l’accusation d’hystérie vient décrédibiliser le discours démoli d’une femme victime de violences, bien souvent sexuelles. L’accusation d’hystérie permet d’invisibiliser, de passer sous silence, les hystériseurs, ceux qui ont commis le trauma et qui s’en tirent pendant que la victime est complètement désocialisée. Le point commun entre la victime du viol et les héroïnes tragiques, le voici : subissant le courroux divin de façon bien souvent immérité, elles perdent la capacité à communiquer, ne sont plus entendues ou comprises, et, pire, repoussent et horrifient par leur folie.

Je ne vais pas résumer ici le bouquin de Pauline Chanu, que j’ai dévoré frénétiquement durant mes insomnies, à un moment où l’usage de la langue constamment m’interroge. J’évoquais l’autre jour ma colère, qui trop de fois, dans des contextes d’incompréhension, m’a hystérisée : le silence, l’incompréhension ont sur moi un effet dévastateur, j’analyse, je débats, je ratiocine. Dans une remise en perspective pour apaiser cette colère débordante, j’ai voulu interroger ces silences qui me piégeaient dans la logorrhée, et j’ai pensé à Phèdre. Si certaines ruptures, comme je le disais l’autre jour, m’ont fait particulièrement mal, c’est que j’ai cru entendre une familiarité entre mon verbiage et le silence obstiné qu’on m’opposait : nos discours, à l’un·e et l’autre, anciens amis devenus antagonistes, étaient tout autant foudroyés.

Je crois que, de façon systématique, ces ruptures douloureuses que j’évoquais l’ont été d’autant plus qu’elles sont survenues avec quelqu’un avec qui s’était, initialement, produit un sentiment de reconnaissance dans les douleurs. Je pense notamment à un ami qui m’était très proche, et qui, très tôt, m’avait qualifiée d’“écorchée”, comme lui. Souvent, en nous confiant l’un·e à l’autre, nous nous trouvions des similarités douloureuses dans notre rapport à nos familles - mais existe-t-il un humain dans ce bas-monde qui ait un rapport totalement serein avec sa famille ? - et les souvenirs de situations injustes et trop lourdes à porter dans l’enfance. Et je vous le disais l’autre jour, l’étymologie d’enfant, c’est in-fans, celui qui ne parle pas.

L’enlèvement d’une jeune femme, gravure d’Albrecht Dürer, 1516, collections des Musées de Paris

Le 2 décembre dernier, je suis tombée sur un épisode de LSD (La Série Documentaire, sur France Culture) évoquant le rapport des hommes à la voix. Les différents intervenants remarquaient cette injonction qui pesait culturellement sur les hommes : un bonhomme, ça ne pleure pas, ça ne s’épanche pas, et la seule émotion qu’on leur autorise et qu’on valorise, c’est la colère. Je ne suis qu’une gonzesse donc je prends toujours des précautions pour parler et généraliser sur les hommes, mais j’ai eu une immense tristesse pour tous ces mecs qui se muraient dans le silence plutôt que de pouvoir affronter leurs démons, parce qu’on leur interdisait, ce mutisme qui devait les ronger, et j’ai repensé à toutes ces ruptures amicales, parce que la plupart, même si pas toutes, étaient des ruptures avec des hommes. Donc, on s’était reconnus dans une fraternité de nos peines, mais le chagrin avait foudroyé nos discours : le mien pulvérisé ventilé façon puzzle, le leur réduit à la plus petite expression de rage, puis très vite au silence.

Quand je disais que la colère sert à se protéger de toute responsabilité quand on est blessé, je manquais de nuance : il faudrait distinguer la rage sourde et aveugle de la légitime indignation. Il est de bonnes colères, maîtrisées, qui permettent de dénoncer l’injustice : ce sont celles des militants dénonçant inlassablement les atrocités commises à Gaza, les exécutions à l’aveugle d’ICE à Minneapolis ou du régime iranien, celles des écologistes qui dénoncent l’inaction climatique, par exemple. Mais il est des colères rageuses qui emportent et empoisonnent le discours autant que la raison. D’ailleurs, c’est une stratégie bien connue d’invisibilisation et de gaslighting que de confondre la rage et l’indignation : les femmes politiques taxées d’hystériques en font les frais bien souvent, certains hommes politiques semblant s’arroger le privilège des vociférations (je n’ai besoin de nommer personne mais vous le situez, ce type abominable qui profère les pires insultes sexistes, racistes, âgistes et psychophobes, toute honte bue, pour démolir ses opposant·e·s). On se fait tous avoir, d’ailleurs : si notre émotion nous déborde au point que, dénonçant une injustice, on se laisse glisser dans la rage, on n’est plus entendus (ici je pense au très joli premier chapitre de De ça je me console, de Lola Lafon, qui montre l’hypocrisie avec laquelle des bobos déplorent les voitures brûlées lors des émeutes de 2005 parce que, même si les habitants des cités excédés ont raison, ils s’y prennent mal, vraiment !). On se fait tous avoir, à un moment ou à un autre : persuadé·e d’être victime d’une injustice, on dérape et devient bourreau à notre tour.

Régulièrement, je m’interroge sur mon rapport au féminisme : j’ai peur de passer pour une hystérique, de devenir misandre, de perdre la nuance que j’affectionne. Cette angoisse se niche dans la façon dont les détracteurs du féminisme ont réussi à le faire passer pour un discours hystérique et véhément, justement, transformant la juste indignation en rage sourde. Elle se niche aussi, je le crois, dans le choix des mots : né du phénomène de l’inversion du stigmate (le féminisme a autrefois été utilisé par les médecins pour qualifier l’absence de caractères virils tels la pilosité ou la voix grave chez les hommes) qui transforme l’insulte en étendard, le mot “féminisme” laisse entendre qu’il ne défend que les femmes, ce qui a permis de forger son pseudo-antonyme, “masculinisme”, qui n’est en réalité qu’un mouvement réactionnaire visant à décrédibiliser le féminisme et s’opposer à l’égalité de fait entre les sexes. Le féminisme tel que je le conçois, qui m’a conduite à lire Pauline Chanu, mais aussi des tas d’essais sur l’écriture féminine, l’inceste, la violence, les stéréotypes de genre, à écouter des podcasts sur la masculinité, est en fait un anti-patriarcat : je veux défendre les individus, quel que soit leur genre, contre les stéréotypes hiérarchisés enfermants qui piègent les hommes dans la colère et les femmes dans l’hystérie, les uns comme les autres, in fine, dans le silence. Le patriarcat, c’est la loi des pères, évidemment pas tous les hommes qui ont procréé - puisque bien des hommes ayant eu des enfants sont victimes du patriarcat - mais ceux qui, du haut de leur pouvoir sur les enfants que nous avons tous été, au nom de l’ordre établi, nous ont enfermé·e·s dans une norme violente et asphyxiante que nous n’avions pas le droit de contester - à ce titre, il existe bien sûr des mères patriarcales ! Tenez par exemple, ce patriarcat fait qu’une femme qui adopte un comportement dit masculin (ne pas se raser les aisselles, par exemple), restera considérée comme femme, quand un homme qui adopte un comportement dit féminin - pleurer - prend aussitôt le risque d’être dégradé au statut peu envieux de “femmelette” (même si cela change touuuuut doucement).

Le féminisme tel que je le conçois m’a appris à comprendre mes douleurs, les relativiser, être capable ensuite d’empathie pour d’autres qui ne me ressemblaient pas - hommes, personnes racisées, différents milieux sociaux, différentes orientations sexuelles, etc - et développer une éthique de la compassion toujours perfectible - cette histoire de paille et de poutre. La littérature, aussi, m’a aidée à vivre d’autres vies que la mienne, comprendre des situations fondamentalement étrangères, et penser le langage. J’espère, désormais, troquer ma rage contre une saine indignation, et trouver l’équilibre juste entre le silence et la logorrhée, entre ma douleur et la tienne, pour inventer un monde où la parole ne serait plus foudroyée, où nos douleurs, pour être combattues, pourraient enfin être clairement entendues.

“Pourquoi vouloir absolument faire un diagnostic autistique ? Qu’est-ce que ça va changer de ta personnalité ? Attention, si tu demandes une RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé), ça peut se retourner contre toi. Tu n’as pas besoin de cela pour te connaître”.

Toutes ces questions, ces remarques, cela fait des mois que je les entends. Elles viennent de proches bienveillants, et elles sont légitimes. Je n’ai aucune réponse simple. J’éprouve, également, une certaine angoisse à en parler ici : parce que je me livre et qu’on m’a toujours mise en garde contre cela : “pour vivre heureux vivons cachés” m’a-t-on souvent répété quand j’étais gamine. Mais au fond, même si j’ignore si mon expérience fera écho à celle de quelqu’un d’autre, je crois que ce que je vais écrire, là, j’aurais aimé le lire. J’écris pour ceux qui se demandent s’ils sont autistes, ceux qui se posent des questions comme moi. J’écris pour mes proches, ceux qui posent ces questions, qui perçoivent mon décalage sans en saisir la profondeur, les questionnements existentiels qu’ils soulèvent.

J’écris, aussi, pour ceux que j’ai perdus, même s’ils ne me liront pas. Ceux qui ont été mes amis avant de conclure que j’étais infréquentable. Ceux que j’ai blessés par ignorance. Car ces deuils blancs, j’en ai tant vécus, et rien n’est plus douloureux et incompréhensible pour moi. Je ne vous parle pas de ruptures en général, amicales, familiales, amoureuses, on en vit tous et la plupart sont certes douloureuses, mais je les gère. Je vous parle du vertige et du désespoir de découvrir que quelqu’un qui vous est cher - parent, ami, amoureux, collègue - devient distant du jour au lendemain sans que vous compreniez pourquoi. Longtemps j’ai cru que c’était une simple incompatibilité de caractère, voire une erreur de jugement : j’avais placé ma confiance dans quelqu’un qui ne la méritait pas. Longtemps aussi je ne savais pas que j’étais autiste. Je voyais la paille dans l’œil de l’autre, pas la poutre dans le mien. Il est possible que mon autisme ne soit en aucun cas lié à certaines de ces ruptures blanches. Je commence cependant à croire que les deux sont interdépendants.

Mon tout premier deuil blanc, fondateur, pour ainsi dire, remonte à l’enfance. Je n’ai jamais su m’intégrer à un groupe classe dont j’ai pourtant fait partie huit années durant. Il y a eu plusieurs étapes, certaines, brèves, qu’on pourrait qualifier de dynamiques de harcèlement léger - mais faut-il diaboliser vraiment un comportement quasi systématique dans toutes les cours d’école ? Peut-on demander à des gosses d’avoir la tolérance et la maturité pour ne pas rejeter ceux qu’ils ne comprennent pas, qu’ils n’aiment pas ? - et d’autres, plus nombreuses, plus longues, d’une molle indifférence. J’ai la boule dans la gorge quand je vois, aujourd’hui trentenaire, des amis étant restés en contact avec leurs copains d’enfance ; des copines d’enfance j’en ai eu très peu, je ne suis plus en contact qu’avec une seule. Il y eut une soirée de retrouvailles de la classe, il y a une dizaine d’années, à laquelle je n’avais pas été conviée. A qui la faute ? Je ne faisais pas les efforts pour m’intégrer, je ne les comprenais pas. Pourtant, cela m’a hantée, des années durant, ce fossé incompréhensible entre mes camarades de classe et moi. J’en ai cherché les raisons amèrement, des années durant. Un psychanalyste m’a dit que j’étais simplement l’objet d’une jalousie collective parce que j’étais intelligente, réponse que je n’ai jamais trouvé satisfaisante - je n’étais pas la meilleure élève, ni la mieux habillée, ni la mieux coiffée, ni la plus mignonne, etc. En revanche je me suis souvenu que je passais des heures à lire dans mon coin ; que j’adaptais mon comportement en fonction de ce que j’apprenais dans les livres, ce qui m’a conduite, notamment, à 8 ans, de décider de remplacer la locution adverbiale “ne… pas…” par “ne… point…” parce que je croyais que c’était élégant dans les bouquins de la Comtesse de Ségur. Je croyais porter la beauté de la langue, je passais simplement pour une gamine pédante.

Ce deuil inaugural, cette douleur de l’abandon inexpliqué, ne m’a jamais quittée. Il s’est répété bien des fois, toujours quand je ne m’y attendais pas. J’ai perdu des amis, des collègues, un parent, des ex, sans comprendre pourquoi. Cette incompréhension fondamentale m’a dévorée. Je me suis transformée en harpie. J’écris si facilement, il n’y avait plus aucune limite pour que je m’enferre dans des mails-fleuves explorant toutes les hypothèses pour comprendre les raisons du rejet soudain, asphyxiant l’être aimé qui m’avait rejetée. J’intellectualise : je rassemble Freud, la sociologie, les théories de l’attachement, le féminisme, toute la bibliographie dans ma tête que j’avais rassemblée pour comprendre le monde, et je déroule des monologues toute seule. La terreur me prend, je tente de l’apaiser par du discours rationnel, je ne me reconnais plus, la machine à penser prend le dessus. Je voulais crever l’abcès du non-dit : je ne fais que repousser l’autre plus loin encore. La sensation d’injustice est épouvantable : j’ai l’impression de montrer patte blanche, mais c’est la pire version de moi-même qui explose, une version dans laquelle je ne me reconnais plus.

La poutre dans mon œil, c’est d’avoir voulu, longtemps, comprendre les raisons qui faisaient fuir l’autre dans sa psyché et ses névroses, sans m’être arrêtée sur les miennes. C’est là que le diagnostic autistique vient changer deux-trois trucs : tant que je me croyais “normale”, non-autiste, je pensais que nous réfléchissions tous de la même façon. Je pensais donc que les autres étaient hypocrites, de mauvaise foi puisqu’ils refusaient mon raisonnement alors que j’étais certaine - à tort - qu’ils pensaient comme moi, la colère finissait par m’engloutir. La colère, c’est un super moyen de défense quand on est blessé pour se protéger. Elle nous permet de nous déresponsabiliser de nos comportements et de charger l’autre.

C’est une situation de ce genre qui, l’an passé, m’a poussée à creuser la piste de l’autisme. Ça ne m’a pas empêchée de la revivre, encore, après - Rome wasn’t built in a day. J’ai débarqué chez mon psy, et je lui ai parlé de cela : peu importent les enjeux du conflit, je ne veux pas savoir qui a raison et qui a tort, lui ai-je dit, je veux réguler mes pétages de plombs de harpie parce que, pire que la douleur de perdre quelqu’un que j’aimais - cela hélas arrive - il y a la certitude, désormais, que je ne réagis pas de la bonne façon et que je blesse en voulant réparer. Mon besoin de comprendre, ce réflexe de survie autistique qui cherche la raison dans un monde qui lui paraît arbitraire, envenime tout, devient contre-productif. De rage, ces dernières semaines, je m’étais exclamée que j’en avais assez des “allistes” (les non-autistes) et que désormais je ne fréquenterais plus que mes semblables. Et puis ça ne me convient pas. Je me nourris de la différence et de l’altérité. Je ne veux pas me couper du monde pour me protéger, même si se protéger, parfois, c’est nécessaire.

Inévitablement, je recours à la littérature, pour trouver un écho à mes questionnements, une familiarité - c’est ainsi que j’ai toujours lu, pas pour faire la maline, mais pour comprendre le monde. Vous vous souvenez sans doute de l’histoire d’Œdipe, tuer papa épouser maman, le sphinx, l’interprétation freudienne, etc. Dans l’histoire d’Œdipe, cependant, il y a un épisode qui me semble particulièrement émouvant. Œdipe, donc, je vous la fais courte, a tué son père, sauvé Thèbes de l’emprise de la Sphynge, et pour le remercier, on lui a proposé d’épouser Jocaste, la reine veuve, et bim bam boum, Œdipe épouse sa maman sans le savoir, c’est ballot. Les années passent, et soudain la peste s’abat sur Thèbes, et c’est cet épisode qui me semble intéressant. Œdipe, en tant que roi, prend l’engagement solennel de débarrasser Thèbes de la peste. Il ignore encore qu’il a accompli la prophétie de son enfance, que sa femme est sa mère, etc. Il est évident pour lui et tous ses concitoyens que la peste est un châtiment divin venant punir le crime commis par l’un des habitants de la cité, aussi Œdipe déclare qu’il exilera le criminel dès qu’il l’aura identifié. Pas de bol, parce que le criminel, c’est lui, comme il le découvrira bientôt. Œdipe alors prend la seule décision possible, conforme à sa parole : il s’exile lui-même (et se crève les yeux de n’avoir pas vu ce qui était sous son nez, avec la broche que Jocaste portait en se pendant avec son écharpe quand elle a compris qu’elle avait commis l’inceste). Œdipe, ici, devient le pharmakon : à la fois poison et remède. C’est lui qui a empoisonné Thèbes, et c’est lui qui la sauve en s’exilant lui-même. Il est le monstre et le sauveur. Il est le mal et le bien. J’ai toujours un élan d’empathie immense pour ce vieil Œdipe, qui renonce à la ville qu’il aime, parce qu’il l’aime, justement.

Peut-on vraiment changer ? Je l’ignore. Je l’espère. Longtemps, dans les ruptures brutales qui ont émaillé ma vie, je me suis réfugiée derrière la colère pour supporter ma peine. Je ne me savais pas autiste, donc j’en voulais à l’autre, et je ne voyais pas en quoi je devais, moi, changer. Il a fallu du temps, je crois, pour comprendre que, malgré moi, j’ai des comportements asociaux. Certains les tolèrent - et heureusement ! - mais d’autres ne les supportent pas, et peut-on exiger de quiconque qu’il se force à tolérer un comportement qui lui est insupportable ? Moi qui trouvais les réactions des allistes arbitraires, puis-je leur reprocher de trouver les miennes incohérentes ? A chaque rupture, j’ai pensé à Œdipe : si j’aime l’autre, mais que je le blesse, je dois accepter - et cela prend un temps fou - de le laisser partir. Je n’ai plus que mon amour et ma colère sur les bras - ingrats de Thébains qui ont oublié qu’Œdipe les avait sauvés du Sphinx ! - et je digère lentement.

Mais j’en ai assez de ces deuils blancs, j’en ai assez de cette douleur. J’en ai assez de m’entendre qualifier d’authentique ou de têtue, de passionnée ou de folle, de “femme de caractère” ou d’obstinée. Le diagnostic d’autisme n’est pas une excuse, il est une explication, une boussole. Maintenant je sais que certains de mes comportements inconscients blessent. Foutu pour foutu, j’aurai toujours besoin de livres, d’explications claires, d’intellectualisation pour comprendre mes faux-pas. Au moins, je sais que je fais des faux-pas, et je pourrai les éviter. Je ne suis plus le pharmakon, ce qui est une façon très orgueilleuse de se considérer, mi-monstre mi-sauveur, niveau triangle toxique sauveur-victime-bourreau on se pose là. J’ai un cerveau qui intellectualise sauvagement tout, une machine à penser que je dois apprendre à canaliser pour ne pas épuiser les autres, une dysrégulation émotionnelle certaine que je masque derrière de la théorie. Parfois j’ai raison, et parfois j’ai tort.

Dans Résister à la culpabilisation, de Mona Chollet, j’ai lu un truc passionnant à propos de la psychologue Alice Miller : elle qui avait dénoncé les violences faites aux gosses, leurs conséquences sur leur psyché, n’avait pourtant pas su protéger son propre fils desdites violences parentales. Quand on écrit, notre ego ne peut s’empêcher de montrer la meilleure version de nous-mêmes. Pensez à Rousseau qui publie un traité sur l’éducation des enfants alors qu’il a abandonné les siens. Je n’écris pas ceci pour me faire mousser : je ne suis pas la reine de la compassion et de l’auto-critique. Cependant, c’est un objectif que j’aimerais atteindre.

Je suis bourrée de contradictions : je vous parle de méditation, de retour au corps, et je fais du name-dropping d’auteurs pour assurer mes propos, retombant inexorablement dans l’intellectualisation. Je prône l’amour et la compréhension des névroses de l’autre, mais je rue dans la colère, et je ne suis pas capable de voir en quoi je peux paraître pédante ou donneuse de leçons. Autrement dit : comme tout le monde, je galère.

J’aimerais ne plus faire fuir ceux que j’aime. J’aimerais pouvoir m’excuser auprès de ceux que j’ai blessés, pas pour me charger seule de la responsabilité de nos disputes, mais simplement dire : “je comprends que mes réflexes inconscients t’aient blessé, et j’essaierai à l’avenir d’en prendre conscience pour devenir une meilleure personne”. Le diagnostic autistique, c’est une bénédiction et une malédiction : je me sens condamnée au handicap, mais j’ai enfin les outils pour le comprendre, quitter la colère, et in fine, si possible, enlever la poutre dans mon œil plutôt que de reprocher la paille dans ceux des autres. Sans oublier qu’on est tous un peu aveugles, qu’on croit tous que notre raisonnement est le meilleur. Donc apprendre à voir l’imperfection chez les autres, chez moi-même, et nous les pardonner parce qu’on n’est, finalement, rien que des humains.

Alors, ça sert déjà à ça, le diagnostic : à devenir un peu plus lucide. C’est bien beau de claironner qu’on aime prendre soin des gens, mais il faut aussi apprendre que parfois, la volonté seule ne suffit pas. Le diagnostic m’a ôté culpabilité et colère ; ce n’est pas un chèque en blanc pour faire n’importe quoi et me dédouaner de toute responsabilité, au contraire ; c’est pour recommencer à communiquer sereinement. La montagne à gravir est immense, mais je crois qu’après tout, ça en vaut la peine. J’ignore si je suis capable de changer, mais j’y crois suffisamment pour agir en conséquence. A tous ceux que j’ai blessés, à tous ceux qui m’aimaient et que j’ai aimés, et qui sont partis en ne me supportant plus, j’aimerais dire : “jamais vous ne serez une erreur, car avec vous, au moins, j’ai appris quelque chose d’important”. Et même s’ils ne l’entendent pas, car ils sont loin maintenant, je confie cette parole au vent.