J’ai un ami de longue date qui a longtemps été amoureux de moi, quand on était plus jeunes. Je l’ai éconduit plusieurs années.

Nos chemins se sont éloignés, nous ne nous sommes pas côtoyés pendant une bonne décennie avant de nous retrouver autour d'une bière il y a 2 ans. On en a fait un rituel. On se retrouve une fois par an, le mois de nos anniversaires.

Cette année il m’a sollicitée plus tôt. Il a fini par m’expliquer qu’il venait d’être quitté par sa femme.

Ça m’a plongée instantanément dans une méfiance dont la brutalité m’a questionnée, alors que nos précédentes entrevues s’étaient tenues dans une douce tranquillité.

Alors j’ai cherché à comprendre d'où pouvait me venir ce sentiment. J’en ai eu des amis proches, et la plupart ne sont plus près de moi aujourd’hui. Comment se sont elles terminées, les amitiés avec les hommes dans ma vie?

Il y a ceux qui m’appelaient "petite sœur" et qui ont fini par me demander de leur tailler une pipe au détour d’une soirée.

Il y a ceux qui m’ont réveillée au milieu de la nuit parce qu’ils avaient posé leur main sur mon sein pendant que je dormais. Je suis devenue la personne la plus détestable du monde quand j’ai fini par leur dire non plus fort que d’habitude.

Il y a ceux qui ont rompu tout contact une fois que je leur ai annoncé ma séparation, comme s’ils ne pouvaient plus me parler si je n’appartenais pas à un autre mâle.

Il y a tous ceux avec qui je n’ai jamais pu tisser d’amitié parce qu’ils n’étaient pas capables de voir autre chose que mon cul.

Il y a tous ceux qui se sont jetés sur l’occasion une fois que j'ai été libre, quel que soit leur propre statut marital.

Pour ceux là, certains ont quand même fini dans mon lit avant de disparaître:

Il y a celui dont la femme m'a tabassée, furieuse que son mec ne soit pas capable de tenir sa queue. Ce soir là, j’ai aussi croisé le chemin de mon père. Il m’a ramassée, et m’a amenée chez l'homme pour qui je venais de gagner un coquard sans même se poser de questions. Double peine.

Puis il y a celui, infidèle chronique, qui chialait son incompréhension face au malheur conjugal de sa femme, du fond du lit dans lequel il venait de me baiser.

Tu m'étonnes que je me méfie...

J’ai lu assez de bouquins féministes pour savoir que j’ai grandi dans une société qui place la femme au rang d’objet sexuel mais je ne peux m’empêcher de me demander comment j’ai participé à ça.

J’ai toujours eu à cœur de croire à l’amitié homme femme, à la possibilité d’un lien en dehors du familial et du sexuel entre deux personnes de sexe opposé.

Peut être parce que je me suis toujours sentie plus à l’aise avec les hommes.

Parce que les relations de ce côté là du genre m’ont toujours parues plus simples.

Je me rend compte aujourd’hui que ces choix là aussi ont été biaisés par une société qui cherche à codifier le comportement d'individus selon ce qu’ils ont entre les jambes.

Un mec c'est cool, pas prise de tête, ça a des sujets de conversation profonds et ça s'amuse sans filtre.

Une fille c'est jaloux, hypocrite, manipulateur et superficiel.

Tu m'étonnes que je me retrouvais plus dans la première catégorie, m'éloignant de mon propre genre poussée par les préjugés qu'on m'a inscrits dans le crâne dès le plus jeune âge.

J’ai toujours idéalisé ces amitiés avec les hommes. Peut être parce que j’ai toujours eu besoin de trouver ailleurs une relation fraternelle que je n’arrivais pas à établir dans les liens du sang.

Sauf qu’à trop idéaliser, on a vite fait de finir dans le déni.

Allongée dans mon lit. La fenêtre ouverte.

Je cherche le sommeil quand la pluie commence à crépiter dehors. Ce sont les souvenirs qui me trouvent alors que mes pensées sont libres de vagabonder en attendant de sombrer jusqu’à l’aube. Des histoires de lumière et de chaleur qui percent la nuit et l'humidité.

Il y a ce vieux souvenir, une image plus qu’autre chose. Je dois avoir moins de 6 ans, je suis à l’arrière de la voiture, il fait nuit et je regarde les lumières de la ville à travers les gouttes sur la vitre. Une multitude de ronds colorés et lumineux, comme une guirlande de Noël. Aujourd'hui encore, je trouve ça poétique d'observer le monde à travers une vitre décorée par la pluie.

Il y a cette fois où je rentrais d’une sortie à la bibliothèque avec ma classe de CE1 où CE2. Le ciel s’était assombri et avait fini par craquer à notre retour à l’école. On avait traversé la cour en courant sous les trombes d’eau, dans une joie excitée et candide que seuls les enfants savent déployer sans forcer. À la maison, Maman avait allumé la cheminée pour que je puisse me réchauffer.

D’ailleurs ça me rappelle ces journées pluvieuses où il faisait si sombre qu’on aurait dit qu’on suivait la classe en pleine nuit, dans une ambiance si particulière que m’y replonger génère toujours une forme de nostalgie chez moi. Comme l’odeur de la craie sur les éponges à ardoise qu’on rangeait dans une boîte ronde en plastique coloré.

Il y a cette fois, en vacances en Bourgogne, sur les terres que je n’ai jamais totalement abandonné d’appeler “chez moi” malgré l’accumulation des années loin d’elles. Ma tante habitait une maison de vigneron aux murs en pierre qui possédait une terrasse couverte donnant sur les vignes et sur laquelle j’avais plaisir à lire ou somnoler, lovée dans un grand fauteuil rond en rotin qui ressemblait à un nid. Ce jour là, j’avais regardé la pluie tomber, senti sa fraîcheur salvatrice au cœur de l’été, dehors mais à l’abri. Un entre deux que j’ai toujours particulièrement affectionné.

Il y a cette fois où un orage d’été m’a surprise à la sortie du travail. Traverser jusqu’à la gare avait été comme me plonger dans un air devenu liquide. Le train avait été bloqué une éternité à cause des intempéries, j’avais fini par avoir froid sous la clim.

Il y a cette fois où, au mariage d’un cousin, la pluie nous a surpris au milieu du vin d’honneur, entraînant un ballet improbable de robes et costumes courants maladroitement dans des chaussures inconfortables, la pluie arrangeant au passage quelques coiffures et maquillages mais n’emportant pas pour autant les rires réfugiés dans les bulles de champagne.

Il y a enfin ces nombreuses fois où l’orage, probablement un peu jaloux, est venu se mêler à nos fêtes d’été. Jusqu’à nous forcer à nous serrer dans l’espace sec sous la pergola, enroulés sous des plaids, barrières de fortunes glanées en catastrophe pour contrer la fraicheur apportée par le ciel au milieu de la canicule; ou à courir nous mettre à l’abri à l’intérieur en attendant que la tempête passe, dans la même excitation joyeuse que celle de mon enfance.

La fenêtre est ouverte et j’entends la pluie tomber.

Par deux fois j’ai eu des appartements dont les chambres étaient aveugles. Il m’arrivait de me bercer avec le son de la pluie enregistré sur mon téléphone.

Aujourd’hui, je garde toujours la fenêtre ouverte pour la laisser entrer.

Les Fenêtres sont une série de textes inspirés de scènes croisées dans la vie réelle, attrapées au vol dans l'intimité d'inconnus, autour desquelles je brode une courte histoire.

Elle a réglé les LEDs sur rose.

Le ruban fait le tour de la pièce, là où les murs rencontrent le plafond.

Quand elle invite ses amis elle préfère le bleu.

Le blanc quand elle se prépare, sinon elle n’y voit rien pour se maquiller.

Elle installe le décor, allume l’ordinateur et la webcam.

Elle a réglé les LEDs sur rose.

Ça habille un peu son corps, même dénudé.

Un lecteur de mon entourage récemment m’a dit : “tes textes sont beaux, mais cette noirceur, c’est pesant. Tu devrais peut-être plutôt écrire des billets d’idées, pour défendre tes idéaux.” J’aspire aux retours des lecteurs, ils me permettent de m’améliorer. L’ennui c’est qu’il y a plusieurs types de lecteurs : ceux qui apprécient mes billets d’idées, ceux qui se reconnaissent dans mes billets d’humeur aussi mélancoliques soient-ils, ceux qui préfèrent les écrits poétiques. A chaque fois que j’entends leurs retours, je doute. Un autre lecteur qui assistait à l’échange m’a dit, cependant, que ces billets de noirceur l’apaisaient en cela qu’ils exprimaient des affects qu’il avait déjà éprouvés sans jamais parvenir vraiment à les nommer.

La mélancolie est un sujet, comme l’inévitable égotisme d’écrire à partir de soi, de ses affects. D’aucuns y voient du nombrilisme ; je préfère penser que toute expérience vécue traverse le prisme de ma pensée, ma réflexion. Inévitablement j’écris depuis mon cerveau, inévitablement cela parle de moi. On m’a déjà mise en garde, même, contre la tentation de trop me livrer de façon publique. La personne qui s’en inquiétait disait “mais c’est peut-être parce que je te connais si bien, je lis les implicites”. En réalité il y a tant de choses d’intimes que je ne raconte pas, parce que ce n’est pas le lieu. Dans Comment torpiller l’écriture des femmes, Joanna Russ relève ce préjugé touchant essentiellement les autrices : on leur a longtemps reproché d’être impudiques. Mais, parce qu’on n’en est pas à une contradiction près, un autre reproche qui était fait aux autrices autrefois était d’avoir une vie trop étroite, confinée à la maternité et la tenue du foyer, pour pouvoir être intéressantes. L’auteur masculin du siècle précédent était intéressant parce qu’il pouvait raconter ses nuits d’ivresse, ses bagarres et sa fréquentation des bordels. Mais les femmes, layette et tricot. Le narcissisme, donc, c'est à géométrie variable, ça dépend du type d'expérience, les dérapages violents ayant meilleure presse que la vie domestique. Souvent je doute, je culpabilise de cette utilisation du “je” - c’est un doute qui a traversé Annie Ernaux aussi :

Continuer à dire « je » m’était nécessaire. La première personne – celle par laquelle, dans la plupart des langues, nous existons, dès que nous savons parler, jusqu’à la mort – est souvent considérée, dans son usage littéraire, comme narcissique dès lors qu’elle réfère à l’auteur, qu’il ne s’agit pas d’un « je » présenté comme fictif. Il est bon de rappeler que le « je », jusque là privilège des nobles racontant des hauts faits d’armes dans des Mémoires, est en France une conquête démocratique du XVIIIème siècle, l’affirmation de l’égalité des individus et du droit à être sujet de leur histoire, ainsi que le revendique Jean-Jacques Rousseau dans ce premier préambule des Confessions : « Et qu’on n’objecte pas que n’étant qu’un homme du peuple, je n’ai rien à dire qui mérite l’attention des lecteurs. […] Dans quelque obscurité que j’aie pu vivre, si j’ai pensé plus et mieux que les Rois, l’histoire de mon âme est plus intéressante que celle des leurs ».

Annie Ernaux, Discours de réception du prix Nobel de littérature 2022

Si Rousseau, au début de ses Confessions, déclare qu’il écrit en tant qu’individu singulier, mais dont le regard sur le monde et ses expériences peut faire écho chez tant de lecteurs, alors, pourquoi avoir honte de dire “je” ? Après tout, je ne prétends pas non plus être le centre du monde, mais raconter une expérience singulière, tordue peut-être, à côté des cases, mais qui peut parler à d’autres et ainsi, créer le lieu d’un échange, d’une compréhension, d’une forme de solidarité.

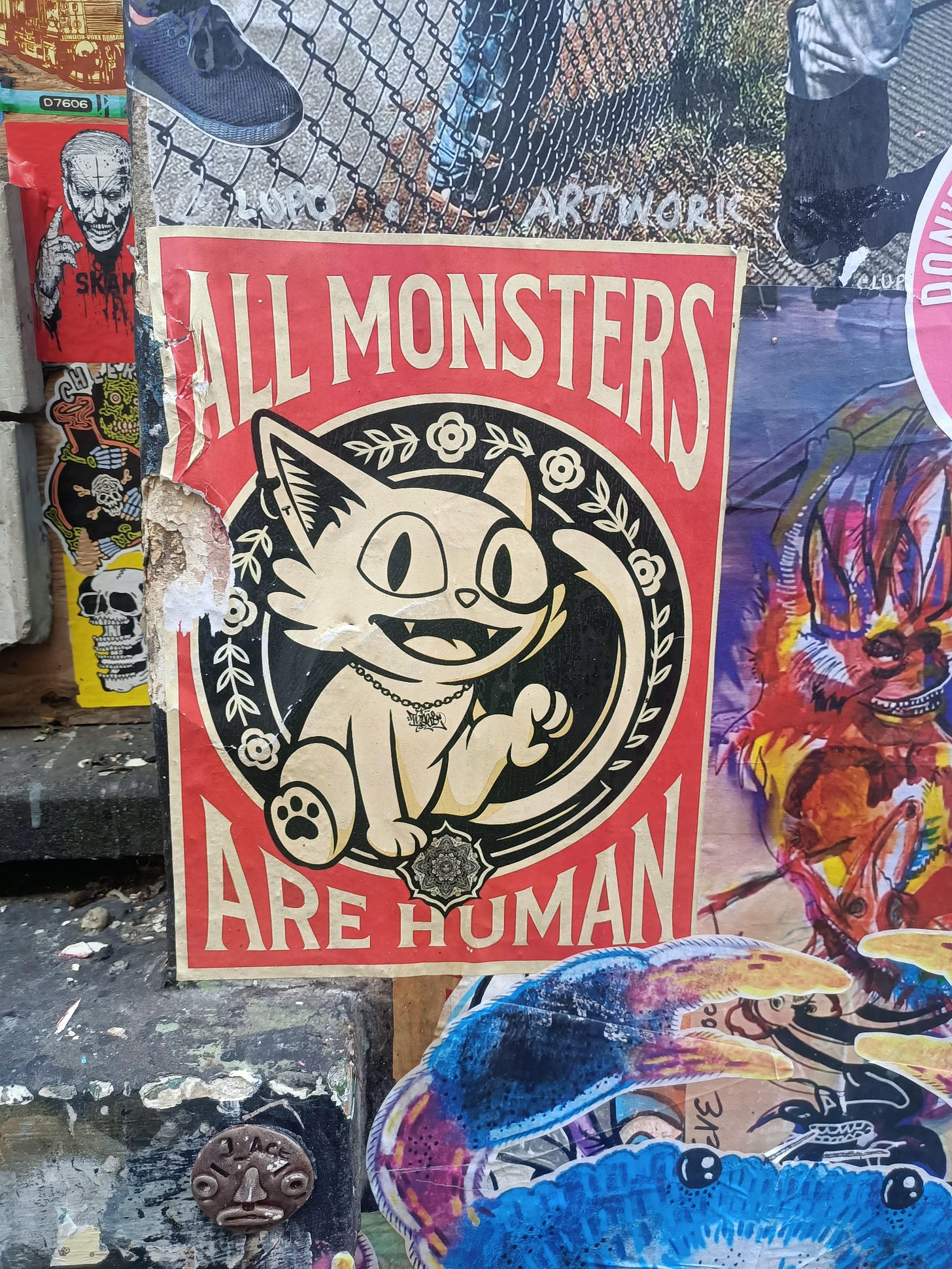

Outre ce questionnement sur le “je”, on peut me qualifier de chaotique. La mélancolie et la dépression sont mes compagnes régulières ; le stress également. Cette noirceur saute aux yeux de quiconque me croise : ce n’est pas le privilège des lecteurs, je m’habille tout en noir, j’ai une affection particulière pour le bizarre, les terrifiantes tragédies de la mythologie grecque, le genre horrifique, des parties de Call of Cthulhu aux films comme The Substance ou Midsommar. Longtemps la violence m’a interrogée comme sujet de réflexion : j’ai beau être un bisounours désireuse sans cesse de prendre soin d’autrui, j’ai faite mienne la citation de Térence : “je suis humain et rien de ce qui est humain ne m’est étranger”. De la violence humaine, donc, j’ai sans cesse cherché les racines et les explications. Je n’ai pas peur de mes cauchemars : ils m’apprennent quelque chose de moi. Je préfère regarder la noirceur dans les yeux que l’éviter.

Certaines personnes en sont gênées, trouvent mes récits de la mélancolie “pesants”. D’autres y trouvent un sentiment de reconnaissance. D’autres enfin sont d’abord séduits par ma volonté de penser, explorer ces domaines sans crainte, puis en me découvrant davantage, sont terrifiés. Car on n’explore pas la noirceur indemne : il faut l’avoir ancrée au corps pour parvenir à la sublimer.

Le rejet d’autrui, surtout quand on avait trouvé assez de confiance pour commencer à se livrer, c’est presque la peine capitale. Vivre avec la mélancolie c’est apprendre à vivre avec, parce qu’on ne peut pas, soi, rompre avec soi-même. Tout au plus peut-on dompter la bête. Je pense à la carte du tarot du charriot, représentant un cocher conduisant une voiture tirée par un cheval blanc et un cheval noir ; elle répond à une allégorie platonicienne imaginant l’âme comme cette image, le cocher représentant l’âme humaine, qui doit parvenir à tenir sa route entre les emballements de la joie et les plongeons du désespoir. Le cocher ne peut pas simplement trancher les rênes du cheval noir : sa voiture dévierait complètement de la route. Il continue, pas le choix, et ne peut que contempler en silence ceux qui l’évitent sans pouvoir les convaincre que ça va aller. La plupart du temps, ceux qui me connaissent constatent la puissance de cet étalon couleur d’obsidienne qui me tire, et la maestria avec laquelle j’arrive à le canaliser. Parfois cependant, je fatigue, et il m’envoie dans le fossé. Je retrouve toujours la route ; au prix de combien d’efforts ? De combien d’abandons ?

Quand le cheval noir s’emballe, on me reproche parfois de me complaire dans ma noirceur. Comme je ne cherche qu’à retrouver la route, j’ai longtemps été tentée de croire en ce constat. Or cette remarque vient souvent de ceux qui ont des canassons particulièrement dociles. Combien de fois ai-je rêvé de ne pas exister tant j’étais épuisée du domptage de la bête ? Récemment, après des recherches sur la pratique de la lobotomie pratiquée au milieu du XXe siècle sur les femmes maniaco-dépressives, j’ai regretté de ne pas pouvoir subir une telle opération : j’étais si fatiguée. Choisir de se relever et d’avancer quand même, de ne pas lâcher l’affaire, est une décision titanesque. Mais pas le choix, car il faut vivre.

Que faire alors de la mélancolie, de la dépression ? Comprendre qu’elle dérange autrui est terrible : ne pas la dire, et asphyxier en silence, au risque de trouver des solutions temporaires d'apaisement qui effraient les autres quand ils les remarquent ? La raconter, au risque de perdre ceux qu’on aime ? Quand est-on le plus effrayant : quand on dégoupille ? Quand on prévient qu'on a besoin d'aide pour ne pas dégoupiller ? Que faire aussi quand on a épuisé ses forces à essayer de remonter la pente, et qu’elle vient subrepticement, en lame de fond, nous emporter dans quelque explosion dévastatrice ?

Depuis plusieurs semaines, je suis en convalescence. Ma tristesse, des expériences m’ont poussée à bout. J’y ai laissé des plumes, j’y ai blessé des personnes que j’aimais, j’en ai perdu certaines. J’ai toujours voulu pourtant prendre soin, donner l’amour que j’ai à revendre, la tendresse. Ma propre responsabilité dans ces blessures infligées peut m’envoyer dans des tourbillons de désespoir. J’implore l’aide des philosophies antiques et orientales. Je me répète que, comme les stoïciens, je ne dois pas me morfondre de ce que je ne maîtrise pas, et lâcher prise. Je me souviens que “cela aussi passera”. Je me convainc que toutes les expériences, même les plus noires, m’enseignent quelque chose : je deviendrai plus grande de tout ce que j’ai traversé.

Je bois du thé. J’essaie de méditer. J’écris. Je m’émerveille de choses minuscules et multicolores. Je tiens un journal de bord de ma santé mentale, mes épisodes de stress, de dépression, mes melt-downs, mes shut-downs, afin de trouver ce qui les déclenche et m’en préserver ; pas uniquement pour moi, mais pour les autres. J’aspire à devenir une bonne personne.

Cependant je ne me débarrasserai jamais de ma part de chaos et de noirceur. Il faudra apprendre à vivre avec sans la laisser prendre les rênes du charriot à ma place. C’est une expérience de sublimation : savoir écouter les murmures du marécage, et en faire de la littérature, de la peinture, de la musique, que sais-je encore ?

Dans une séance de méditation récente, sur un cycle sur l’estime de soi, la voix-guide invite à s’imaginer vieux, se retourner sur notre existence vécue avec satisfaction, en sachant que même si certaines épreuves ont été dures, on est resté fidèle à nos valeurs profondes. Mes valeurs profondes, quelles sont-elles ? Je n’étais jamais parvenue à m’imaginer vieille.

Quand je serai vieille, j’espère que j’aurai vécu dans l’émerveillement, le souci d’autrui, la gentillesse, la compréhension, et la liberté. J’espère que je serai une mamie un peu excentrique, sans cesse curieuse du monde, d’apprendre de l’autre. J’espère que je vivrai en bonne intelligence avec mes ténèbres, leur donnant la place suffisante pour en montrer la beauté aux autres et leur dire qu’il ne faut pas en avoir peur, car c’est dans les ténèbres que l’on voit le mieux les étoiles. J’espère que non seulement elles ne m’auront pas bouffée, que je saurai dompter ce cheval noir, mais même que je pourrai accueillir, rassurer, apaiser, ceux qui en souffrent également et qui culpabilisent d’être enchaînés à des étalons fougueux sans toujours parvenir à les canaliser.

Audre Lorde dit - je cite de mémoire cette phrase glanée dans Folie et résistance de Claire Touzard - que les oppresseurs attendent des opprimés qu’ils partagent avec eux le savoir qu’ils ont reçu de leur oppression. Elle en parle à propos du racisme et de l’esclavage. J’ose croire que de la folie et de ceux dont la santé mentale est défaillante ou fragile, peuvent fleurir des fleurs de savoir et de compassion, une vision originale et enrichissante du monde, qui vaut le coup d’être écoutée plutôt que fuie.

Elle passe la porte avec beaucoup de grâce. S’arrête un instant, hésitante, semblant s’excuser de la place qu’elle prend.

Elle aurait préféré que son corps s’évanouisse et la libère enfin de ce qu’elle endure.

Elle est très belle, il émane d’elle beaucoup de douceur et de délicatesse. Toujours apprêtée, toujours soignée, du haut de ses 16 ans.

Un port de danseuse, aussi droite que son monde intérieur s’effondre. Se tenir droit évitera peut être aux morceaux de s’éparpiller, qui sait…

L’œil avisé repère tout de suite les fêlures derrière le costume, celles qui torturent et obligent à survivre plutôt que vivre. Il repère les signes de la présence d’images qui s’agitent dans la pièce la plus sombre et cadenassée de sa mémoire et qui menacent d’exploser la muraille qu’elle a méthodiquement rapiécée toutes ces années pour éviter les fuites.

Elles veulent s’échapper, les images, mais pour aller où? Elle craint qu’elles contaminent encore plus son monde et ne changent le regard porté sur elle. Le sien. Celui des autres.

Elle craint de ne jamais réussir à les transformer, les digérer, les intégrer. Elle voudrait qu’elles disparaissent, qu’elles n’aient jamais fait partie d’elle, qu’on ne les lui ait jamais imposées, qu’elles n’aient jamais existé. Comme son existence toute entière parfois, quand le désespoir est trop grand et l’issue impensable.

Elle s’assoit dans le fauteuil et raconte. Morceau par morceau. Ce n’est pas elle qui choisit ce qui accepte de sortir, ni dans quel ordre ça va vouloir le faire. Ça se bouscule dans la file d’attente. Dans un chaos désordonné puisque cela fait bien longtemps qu’elle essaie de remiser les souvenirs plutôt que de les agencer pour former un récit. Toute son énergie y est passée.

Elle pressent bien que ce n’est pas une histoire plaisante à raconter. Ni à entendre.

Elle tourne alors autour de ces mots qui ne veulent pas se prononcer. De ceux qu’elle n’arrive pas non plus à écrire. Par crainte que nommer fasse exister.

Elle en a cherché des moyens de reprendre le contrôle. Certains lui ont aussi fait du mal.

Aujourd’hui elle n’en peut plus d’être livrée à ses symptômes déliés, à ce puzzle jamais complété.

Les pièces manquantes la rassurent autant qu’elles la terrifient. Parce qu’on ne peut pas s’horrifier de ce que l’on ne sait pas, sauf si on en a l’intuition.

Elle a envie d’avancer, de dépasser la terreur, de l’ancrer dans le passé pour pouvoir enfin vivre dans le présent.

Alors elle y va, doucement, dans un rythme qui n’appartient qu’à elle, malgré les tempêtes qu’elle doit affronter.

Elle utilise les mots pour écrire le bout d’histoire qu’on a essayé de lui voler et ainsi, tenter de se le réapproprier.

Il y a de multiples facettes qui brillent à l’intérieur de moi, dans un assemblage chimérique qui parait parfois un peu étrange aux yeux extérieurs.

Je suis de ceux qui ont décoré leurs cicatrices avec des paillettes, entremêlé leurs larmes avec des sourires, qui continuent à pleurer chaque fois qu’ils rient un peu trop fort ou qu’ils se dévoilent un peu trop.

Je suis de ceux qui aiment les autres autant qu’ils peuvent avoir besoin de s’en éloigner parfois, emplis d’un amour sans limites, qu’il faut parfois réfréner pour éviter la submersion, l’hémorragie.

Je suis de ceux qui chérissent la dentelle noire autant que les motifs colorés, le heavy métal et la variété, dont la playlist enchaîne sans ciller une chanson Disney avec Marilyn Manson.

Et une licorne morte tatouée sur la cuisse.

Je suis de ceux qui jouent aux caméléons, pleins d’une curiosité enfantine qui pousse à s’intéresser à tout ce qui brille dans les yeux de ceux qu’ils aiment.

Je suis de ceux qui doutent, souvent d’eux mais rarement des autres.

Je suis de ceux qui voient de la beauté partout malgré une trop grande connaissance de la part sombre du monde.

Je suis tout ça à la fois, dans un délicat équilibre qui n’appartient qu’à moi.

Je suis pleine de paradoxes.

Je suis polymorphe.

J’avais vingt-cinq ans quand la vague #MeToo a explosé. Le féminisme était déjà un morceau de mon paysage, il y avait des essais d’Elisabeth Badinter dans la bibliothèque familiale que je me promettais de lire, j’avais déjà lu et adoré la préface du Rire de la Méduse d’Hélène Cixous, l’égalité hommes-femmes était un refrain connu. J’ai senti qu’il se passait quelque chose d’important, je voulais participer pour donner de la force aux voix qui se faisaient entendre, alors j’ai publié un tweet racontant la fois où un type sans visage, tout à fait bien sur lui, avait tenté de me faire raconter les détails croustillants de ma vie sexuelle en se faisant passer pour un enquêteur de l’institut IPSOS, dans une ruelle de banlieue pavillonnaire, j’avais dix-sept ans et, candide, je n’avais pas tout de suite flairé l’arnaque. Longtemps j’ai gardé en moi ce sentiment honteux de m’être faite avoir par un gros dégueulasse, comme je me souviens bien des sueurs froides dans mon dos quand j’ai fini par refuser de répondre à ses questions de plus en plus intrusives et suis repartie d’un pas alerte chez moi, terrifiée à l’idée qu’il me suive. Cette anecdote me paraissait un peu minable par rapport aux récits bien plus graves qui se dépliaient sur internet, mais à l’époque je me sentais alliée, pas victime, je voulais juste, à ma mesure, participer au grand cri de colère des femmes.

Ce qu’il m’a fallu de temps pour comprendre, rappeler les souvenirs à ma mémoire, des histoires boueuses où le consentement n’avait pas été une évidence, en vacances, en couple, des surprises et des chantages, des scènes où je me suis figée comme une biche dans les phares d’un pick-up, récits que je n’avais pas vraiment oubliés mais que la honte avait enfermés dans une malle de ma mémoire parce que je m’en sentais humiliée, et responsable. Plus tard, avec un psy, j’ai tiré sur le fil de la pelote et déplié un nombre trop grand d’images dont je n’étais pas fière, et à la même époque à peu près, j’ai relu les journaux intimes de mon adolescence, et ce que j’y ai lu m’a effarée. Ce sont des scènes qui se répètent où je suis une toute petite jeune femme à peine pubère que des hommes plus âgés repèrent, dans la rue celui qui avait posé sa main sur mon épaule nue après m’avoir suivie un été, j’avais bégayé que je voulais être seule et flairant ma peur il m’avait sermonnée, il voulait juste faire connaissance. Celui, ami d’amis, qui tournoyait autour de moi tel un vautour en m’avertissant qu’il ne restait plus que quelques mois avant ma majorité sexuelle et qu’il ne serait plus maître de lui à partir de ce moment-là. Ce collègue de mon père qui vint à la maison une fois une seule fois, et quand j’allai poliment le saluer, me déshabilla du regard avec une telle évidence que mes parents décidèrent immédiatement qu’ils ne l’inviteraient plus jamais. Ce mec de mon âge, en soirée dans une froide maison de la campagne, nous étions plusieurs cachés sous un plaid en discutant, et sa main à lui qui sans me prévenir remonte sous ma jupe, et je me fige totalement parce que je suis terrifiée à l’idée de faire un scandale qui briserait la bonne humeur de la soirée. Ce type qui demande à mes parents en vacances s’il peut m’emmener en boite, et qui discute avec eux des modalités de ma sortie sans se préoccuper de mon avis.

A chaque fois que ces scènes se produisaient, je me figeais, et sans aucune idée de la démarche à suivre, sidérée, je souriais. Je voulais être polie. Je n’arrivais pas à chasser mon malaise, me sermonnant en me disant que j’aurais dû être flattée et contente que l’on s’intéresse à moi, que cela signifiait que j’étais belle et lorsque l’on te complimente tu dois répondre “merci”. Je souriais pendant que les mots, les phrases, désertaient mon cerveau. Je ne disais jamais “non”, mais j’esquivais ensuite la scène, je me débrouillais pour ne plus jamais me retrouver en présence de l’importun. Cependant tout ceci me paraissait normal, et j’endossais seule la honte et la culpabilité de n’être, définitivement, qu’une ingrate ; ou alors, d’envoyer, malgré moi, des signaux contradictoires. Aujourd’hui je constate que je n’ai jamais été autant importunée que quand j’étais adolescente. Ce n’est pas que ma beauté se soit éteinte à la majorité, j’ai même appris à mieux me vêtir, me maquiller, j’ai dompté ma féminité. J’ai en revanche gagné en assurance ; mon corps transpirait moins cette vulnérabilité de faon fébrile. Ma honte s’est transformée en colère quand j’ai compris ceci : ces hommes plus âgés que moi étaient des prédateurs qui s’attaquaient aux adolescentes parce qu’ils savaient qu’elles seraient incapables de se défendre.

A la fin de mon adolescence, j’ai voulu prendre le contrôle de mon image. Si je ne pouvais pas agir sur cette féminité malgré moi, cette espèce d’aura qui attirait les prédateurs, il fallait que j’agisse. J’ai commencé à fumer par esprit de rébellion, de colère, pour faire surgir mon incandescence, mon refus d’être vue comme une petite poupée gentille. Comme de nombreuses adolescentes de cette époque, j’ai eu des phases d’anorexie - très légères - qui étaient un moyen d’agir sur mon propre corps. J’ai aussi donné mon cœur meurtri à un homme plus âgé, charismatique et, in fine, extrêmement contrôlant, dont la présence, un temps, m’a protégée des vautours : identifiée comme “sa femme”, j’étais sortie de l’étal de viande fraîche. De fait, ses crises de jalousie étaient telles vis-à-vis des garçons, mais aussi de toute personne qui pouvait m’aider à préserver mon indépendance, qu’il m’a progressivement isolée de tous mes êtres chers. Au bout de plusieurs années j’ai fini par me rebeller, violemment, contre cette emprise : j’ai repris la clope - j’avais arrêté pour lui -, je me suis remise à sortir, j’ai refusé le devoir conjugal qu’il exigeait de moi, et enfin, j’ai réussi à partir, sacrifiant bon nombre des membres de mon cercle social de l’époque.

Et puis il y a eu d’autres histoires, des amours incandescentes, d’autres plus apaisées, il y a eu #MeToo, il y a eu mes lectures, il y a eu du temps, des douleurs et des peines, mais aussi de grandes joies, et j’ai appris, peu à peu, à penser mon corps de femme, mon rôle, ma place dans la société, dans le regard des autres. Je mentirais si je laissais croire que je n’ai pas ramassé, depuis, ma dose de jugements odieux et misogynes venant de là où on ne les attendait pas, d’anciens amis, d’anciens amants, tu essaies d’être une personne et on te réduit à ton état de femelle. Mais j’étais assez grande désormais, assez mature, pour m’en remettre et m’en insurger, même si ce genre de remarques jettent du sel sur les anciennes plaies jamais totalement cicatrisées.

Photo by ALEXANDRE DINAUT on Unsplash

L’an dernier j’ai lu Pour Britney, de Louise Chenevière. Cette femme de mon âge y retraçait notre enfance : les chorés de Britney Spears qu’on dansait gamines, ignorantes de leur portée sexuelle, tandis que les adultes, eux, nous regardaient faire avec un amusement teinté, pour certains, d’une patience prédatrice. Le tube de l’école primaire, c’était “Moi Lolita”, d’Alizée. Justin Timberlake avait dévoilé le sein de Janet Jackson sur scène, et tandis qu’on commentait sans fin la scène scandaleuse, c’était elle qui avait vu sa carrière s’achever. De l’adolescence, je me souviens de cette charge mentale immonde que l’on portait, nous, les filles : être sexy mais pas vulgaire ; apprendre dans les magazines féminins à plaire aux garçons, mais ne pas être allumeuse ; maîtriser les règles mais ne jamais en parler aux hommes, qui toléraient tout juste les publicités à fluide bleu, immaculé, sur les serviettes hygiéniques ; ne pas se plaindre des douleurs ; dire merci au Monsieur ; cracher en public sur les chanteuses sexy qu’on trouvait bêtes et aguicheuses, mais les écouter en secret ; apprendre à se maquiller, s’épiler ; suivre les garçons quand on les entendait se moquer d’unetelle qui ne se rasait pas les aisselles ; condamner toute femme célèbre qui n’arbore pas une ligne anorexique, commenter, dire qu’elle se “laisse aller”. Quand j’avais treize ans, la mode vestimentaire était aux baggys trop larges et aux strings ficelle qui dépassent, et il fallait, exercice d’équilibrisme, les porter sans que le pantalon tombe trop, et surtout, surtout, arborer cet accoutrement tout à fait sexuel en feignant la plus grande innocence. Si un garçon jouait à tirer l’élastique de notre soutien-gorge, c’est que nous n’avions pas été prudentes en la laissant dépasser.

Quand Vladimir Nabokov écrit Lolita, il explique noir sur blanc qu’il s’agit de dénoncer la prédation immonde d’Humbert Humbert sur une enfant innocente. Stanley Kubrick l’adapte, faisant de la petite fille un monstre d’érotisme. Gabriel Matzneff, pendant des décennies, a été reçu sur les plateaux télévisés pour ses journaux de prédateur, dans lesquels il vantait la sensualité des nymphettes, sans que presque personne n’ait à en redire. C’était notre époque, c’était mon enfance. On m’a demandé souvent, autrefois, pourquoi ma confiance en moi était en ruines, pourquoi je me haïssais tant. Il n’y a pas besoin de chercher très loin. Avant #MeToo, naître femmes, c’était naître Eve, pécheresses dès la naissances, allumeuses malgré nous, responsables de notre propre perte.

Je suis devenue, je crois, féministe, parce que j’ai fini par identifier la façon dont cette misogynie s’était ancrée dans mon propre système de croyances, ma propre lecture du monde. Je suis devenue féministe parce que je me suis vue devenir ma propre tortionnaire. J’ai honte à me souvenir qu’autrefois, discutant avec mon père, je me lamentais sur le laisser-aller vestimentaire des mères de mes copines ; qu’inquiète qu’il arrive des bricoles à ma petite sœur quand elle-même était ado, je l’incitais à éviter de porter des mini-jupes quand elle sortait.

En lisant Sans alcool, de Claire Touzard, ces réflexions me sont revenues. Il y aurait énormément à dire sur ce journal de sobriété, sur la culture française qui glorifie le bon alcoolisme - celui de l’œnologie -, sur les enjeux sociaux. Aujourd’hui je relève, en particulier, ce qu’elle dit de l’association entre l’addiction et la condition féminine. Sa consommation d’alcool, Claire Touzard l’associe notamment à sa féminité ; à sa révolte contre les discriminations sexistes dont elle a été victime tout en s’en culpabilisant ; à l’ébriété qui donne le sentiment d’avoir du courage, d’être impertinente, une armure illusoire contre les conventions sociales qui demandent aux femmes d’être réservées et sages, et à la plus grande vulnérabilité qu’elle génère en réalité (car être bourrée ne rend pas plus forte, plus puissante ; c’est au contraire, sans qu’on s’en rende compte, baisser les armes face aux prédateurs potentiels). L’auto-destruction, lorsque l’on est sans cesse essentialisée comme femelle sexy malgré soi, a aussi un autre avantage : celui de déprécier la marchandise, pratiquer l’auto-sabotage pour, in fine, éviter de se faire dévorer et recracher sur le trottoir.

Quelles armes avions-nous jadis, quand on nous tenait coupables de notre propre féminité ? L’insurrection verbale, l’engagement nous faisait passer pour folles, hystériques, emmerdeuses. Si l’on se plaignait des harceleurs de rue, on nous reprochait d’être ingrates : après tout, on ne savait pas accepter un compliment et dire merci. S’unir à un homme suffisamment dominant pour qu’il marque son territoire et ainsi nous extraie du marché des femmes nubiles ? Jouer le jeu de la féminité, les jupes, le maquillage, les talons hauts qui brisent le dos, pour revendiquer le statut de putain et jouir de l’emprise que l’on prend en retour sur les hommes ? Sombrer dans l’addiction pour, quelques heures, oublier l’état de vigilance constante, faire taire la haine intérieure, et se croire rebelle tandis que notre compte en banque fuit et ruisselle vers les trafics inhumains des dealers, les multinationales d’alcool ou de tabac, les Don Draper qui nous font croire que, quand on ne croit plus en rien, se détruire par rébellion, c’est cool ?

Voici cependant la nouvelle génération qui arrive. J’ai de l’effroi face à l’emprise du capitalisme associé aux réseaux sociaux qui se referme sur certaines d’entre ses membres : la folie du skincare, de la fast-fashion, tout ce temps saturé par des complexes entretenus afin de générer du profit et un flux commercial permanent au détriment, non seulement de l’écologie, mais aussi de la santé mentale des jeunes gens. Mais il existe aussi ces cohortes de gen Z, dont on parle un petit peu, déconcertés : celleux qui boivent moins, qui fument moins, qu’on accuserait presque de n’être pas bons vivants. Celleux qui décident que le matcha est plus sexy que le Malibu ou la vodka premier prix. Celleux aussi qui ont appris dès l’école le mot “consentement”, dont l’éducation sexuelle n’était pas centrée que sur la reproduction et les organes génitaux masculins, mais aussi sur l’attention et le souci de l’autre, l’apprentissage des limites. Celleux qui se lèvent et se mettent en colère contre les injustices, pour la planète, pour le souci de tous, les malades, les vulnérables… Greta Thunberg, Billie Eilish, Alexandrie Ocasio-Cortez… Et finalement, on aura beau leur reprocher d’être donneurs de leçons, iels ont peut-être trouvé ce qui nous manquait et qui me donne un petit peu confiance en l’avenir : le droit de dire non, l’art de ne pas retourner la colère contre soi-même.

Pour entrer ou sortir de ce bar-salle d’expos animé en ce week-end de festival, il faut emprunter un tourniquet. Trois grandes parois de verre, assorties chacune d’une barre-poignée en laiton que l’on pousse pour actionner le mécanisme giratoire, et ainsi, certains entrent, certains sortent, simultanément, dans une chorégraphie que l’on a tellement apprise par cœur en entrant dans les grands magasins et les hôtels qu’on ne la questionne jamais. Il y a une fois où, au moment où je m’apprête à sortir, seule, je remarque autour de moi un groupe de gens festifs, mon âge à peu près, qui emprunte mon chemin. Ils sont juste derrière moi, ils poursuivent une discussion animée sans me remarquer, alors je m’arrête pour les laisser passer sans rompre leur harmonie, l’évidente synchronisation de leurs corps qui inconsciemment poursuivent leur chemin comme leur discussion. Cette interruption de mon corps, je le sens, est un grain de sable dans leur mécanique inconsciente, “mais qu’est-ce qu’elle fout ?” se demandent-ils, “pourquoi n’avance-t-elle plus ?” et je sens leur gêne. Deux me dépassent, entrent dans un compartiment, aussitôt je sens qu’il faut que j’avance, je me faufile à mon tour, les trois suivants enchaîneront le pas. Le rythme, la chorégraphie est sauve, et à peine sortis ils continuent à se parler, leurs voix au-dessus de moi, leurs apostrophes me traversent. J’existe et je n’existe pas.

Plus tard, alors que je m’apprête à re-rentrer, une femme au même moment sort. Je voulais pousser la porte à la cadence sentie du flux alentour, mais elle est pressée. Les vitres nous séparent, elle ne voit personne, elle pousse plus vigoureusement la barre de laiton et voilà que je presse le pas.

Ce sont de micro-expériences de quelques secondes seulement. Dans ma tête elles se dilatent, j’analyse, je questionne, j’essaie de trouver à chaque fois la place juste pour ne pas séparer les groupes, ajuster mon pas au rythme du monde, en somme : être invisible. Ces micro-secondes d’ajustement cependant, je le constate, arrêtent le temps dans ma tête et mon corps, pendant qu’alentour, les Autres, eux, ne s’y interrompent jamais. Leur cadence est mécanique, une rythmique bien huilée qui ne soulève aucune question. Ils ont tellement conscience de leur place dans le monde, leur corps, leur voix, leur présence, qu’ils ne la remarquent plus. Et ma minuscule empathie du ballet du tourniquet, ce ralentissement que je crée pour m’ajuster à leurs gestes, devient point d’orgue déconcertant. Ils ne comprennent pas mon ajustement.

Le tourniquet, je crois, c’est le meilleur exemple de mon autisme. C’est une sensibilité accrue qui tente de s’ajuster au mouvement du monde parce qu’elle n’en comprend pas intuitivement les codes. Il existe des milliers de micro-expériences insignifiantes qui, dans ma tête, interrompent le temps. Ce qu’il y a d’épouvantable, c’est que, bien souvent, cette volonté impérieuse que j’ai de ne pas vouloir faire un pli sur la soie des interactions sociales froisse ceux qui ne la comprennent pas. Il existe des interprétations divergentes, incompatibles entre elles, de ma relation à autrui. Certains me reprochent d’être égoïste, de ne pas m’intéresser aux autres - c’est que je peux embarquer mes interlocuteurs dans mes tunnels de pensée à en perdre la notion du temps, et sans remarquer les signaux de l’ennui, tant je suis passionnée. J’ai énormément de mal à poser des questions directes, par peur de heurter l’autre. Si une ride de souci se dessine sur son front, je n’oserai pas lui demander directement ses raisons ; j’essaierai à la place d’instaurer un climat de confiance, trouver des anecdotes, une parole qui lui fera comprendre que j’ai de l’empathie. Certains, parmi mes plus proches, ne le comprennent pas : ils croient que je ramène tout à moi, que je ne m’intéresse pas à eux. D’autres savent, ont compris, que je laisse tout simplement à leur parole le temps d’advenir, sans jamais vouloir les y forcer. Les discussions sont un tourniquet de verre. J’essaie d’y sentir le rythme, la cadence, l’harmonie et le pas, pour m’y ajuster sans en avoir l’air. Mais quand je m’interromps devant la porte pour tenter d’en saisir le fonctionnement, certains croient que je bloque le passage.

Quand j’étais gamine, ma mère s’est inquiétée de mon hyper-sensibilité. Dans les années 1990, on n’envisageait pratiquement pas que l’autisme puisse toucher les petites filles. Elle m’a raconté qu’elle m’avait emmenée au musée, et que devant une toile, je m’étais mise à pleurer. Je n’étais pas tellement intégrée en classe, je fuyais les activités de groupe, à l’école comme en centre aéré, et j’avais déjà des délicatesses, de la finesse de mon squelette à mes goûts désuets pour la Comtesse de Ségur, l’étiquette de la noblesse, la papèterie. Mon frère m’appelle affectueusement “la reine d’Angleterre”. Pourtant, je me souviens très bien d’avoir dit à un psychanalyste combien je me sentais gauche et maladroite, “un éléphant dans un magasin de porcelaine”. Je suis à la fois extrêmement délicate, et extrêmement brutale. Ma timidité est souvent confondue avec de la froideur. Face à une discussion intense en émotions, quand l’autre se confie, je peux avoir des réactions théoriques et cliniques. Ceci est particulièrement vrai en matière de santé : si l’on se confie à moi sur une inquiétude médicale quant à un proche, je ne vais pas avoir des mots de consolation à proprement parler, mais établir un discours de réassurance sur la technicité de la médecine, la rareté des complications. “Je t’aime car tu n’as pas peur de regarder les ténèbres en face”, m’a confié mon meilleur ami, et c’est vrai. Souvent, je trouve que les fragiles, ce sont les autres : ceux qui craignent les couloirs d’hôpitaux, qui évitent les films qui les font remettre en question leurs certitudes, qui ne lisent plus les infos par peur d’en être désespérés. Ma fragilité à moi repose dans des détails risibles : la désinvolture avec laquelle on sert une tasse de thé, l’incapacité de certains à respecter les distances dans un escalator ou un métro, les gens qui discutent à haute voix dans un train sans se soucier de leurs voisins.

Autrefois j’étais en colère contre le monde entier. Je nourrissais une rancune amère contre mes proches. Je ne savais pas que j’étais autiste, je croyais que nous étions tous les mêmes, et j’enrageais de croire qu’ils ne me respectaient pas, ceux qui parlaient trop fort, qui insistaient pour que je sorte en boite avec eux, qui ne faisaient pas attention au sens des couverts sur la table. Aujourd’hui je sais que nous n’avons pas le même fonctionnement. En forêt, j’aime m’accroupir dans l’herbe, observer l’humus jusqu’à ce que mes yeux exercés au minuscule repèrent les milliers de petites bêtes qui grouillent, les anomalies d’une feuille, la discrète fleur qui a réussi à pousser dans l’ombre. Dans le film Différente, l’amoureux de Katia, tout juste diagnostiquée autiste, lui dit affectueusement qu’elle est une “myope de la vie”. Je suis myope pour de vrai, et j’ai toujours ressenti ceci : quand on est myope on voit flou le tableau d’ensemble, mais notre vision de près a une acuité remarquable - mais assez inutile.

On m’a régulièrement demandé pourquoi je cherchais à avoir un diagnostic ; pourquoi je ne pouvais pas me contenter de porter ma personnalité singulière sans avoir à la pathologiser. La vérité c’est que ce décalage, je l’ai senti très jeune, et j’en ai conçu une telle culpabilité que j’ai cherché par tous les moyens à le masquer. Rien du rythme ordinaire ne me vient spontanément : je compense mon absence de réflexes sociaux par l’observation, comme face à ce tourniquet. Alors j’ai consacré toute mon énergie à observer, construire dans ma tête mon manuel de règles sociales, maladroitement. On me demande parfois de fournir mon mode d’emploi, puisque je suis bizarre. J’aurais voulu avoir le mode d’emploi des Autres, eux me semblent bizarres. Je l’ai construit empiriquement, et il est bourré d’approximations. J’ai passé ma vie à le suivre, pour ne pas déranger.

Avec ce diagnostic je m’apaise. Je me permets, dans une discussion, quand je sens que ma bizarrerie prend le dessus, d’expliquer que je suis autiste plutôt que de chercher en vain à la masquer. Je sais que je suis bizarre, j’en suis désolée. Cela fait peu de temps, mais j’ai déjà eu l’occasion d’entendre une réponse qui se veut bienveillante : “ah, tu es Asperger !”, parce que les gens savent qu’Asperger, c’est l’autiste sociable, l’autiste rigolo et intéressant, le bon autiste. Comme j’ai des diplômes et de la conversation, tout de suite ils me classent Asperger. Je leur explique alors doucement que cette classification n’existe plus.

Asperger, c’est celui qui justement, sous le IIIe Reich, triait les bons et les mauvais autistes. Ceux dont les capacités productives compensaient le décalage et seraient utiles, et ceux qu’on abandonnerait. Au fond, si j’ai dû attendre 33 ans pour savoir que j’étais autiste, c’est parce que je faisais partie des bons autistes. Ceux qui ont des talents particuliers : pour moi, une excellente mémoire, une capacité d’adaptation et de masking, une compréhension fine des disciplines scolaires. J’ai excellé au lycée, et j’ai développé l’écriture depuis toute petite car là où l’interaction sociale, dynamique, immédiate, m’est très compliquée, la lenteur de l’écriture et de la pensée me permet de pousser mes raisonnements très loin. Dans les années 1990 on ne questionnait pas l’autisme chez les petites filles modèles. J’avais de bonnes notes, même si certains instits ont relevé ma lenteur et ma maladresse motrice ; je gagnais des concours de poésie et d’orthographe ; j’ai réussi mes études, j’ai décroché des médailles socialement valorisées ; j’étais polie. Il s’agissait de stimuler et nourrir mes qualités, mes compétences, tout en espérant que mes difficultés par l’entraînement disparaissent. J’étais terriblement timide, et extrêmement bordélique. Pour le premier problème, j’ai développé des scripts d’interactions socialement acceptables ; quant au second problème, de honte, j’ai simplement arrêté d’inviter du monde chez moi. J’ai été reconnaissante au destin pour mes réussites qui me semblaient indues, et je me suis haïe de mes échecs et de mes incapacités. Je suis incapable de conduire, même si j’ai réussi, dans la douleur, à décrocher mon permis de conduire. Je n’ai plus touché un volant depuis une dizaine d’années, et longtemps j’ai eu honte de ne pas avoir la force de m’y remettre, afin de défendre mon autonomie et ma liberté de me déplacer. Pour toutes ces choses, j’ai renfermé en moi une rage et une culpabilité extrême : celle d’être, sur bien des points, totalement incapable.

Aujourd’hui la honte me quitte peu à peu, avec la compréhension que les réussites et les échecs sont les deux faces d’une même médaille. Tout se paie, et mes capacités d’écriture et d’analyse ont une contrepartie. J’ai besoin de lenteur, de calme, pour fonctionner au mieux. Je n’ai rien à gagner à faire semblant d’être comme tout le monde, sauf à être confrontée encore à mon indécrottable maladresse.

Mais quand même. Je ne crois pas que l’autisme soit en soi un handicap. C’est un regard différent sur le monde, une autre focale. Parfois, il me semble que l’on aurait tous à gagner si chacun prenait le temps d’étudier un peu le ballet du tourniquet. Que l’on pourrait tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de mettre un grand coup de klaxon quand on est frustré au volant. Je ne sais pas si c’est un symptôme ou une conséquence de mon décalage, mais j’ai développé une conscience aiguë de la présence de l’autre, qui me fait consacrer une énergie folle à contrôler mon propre mouvement pour ne pas gêner sa course, sa trajectoire - même si parfois, en cocotte minute, j’explose et me trompe et deviens franchement gênante sans m’en être rendu compte. J’espère, je fantasme un monde, où l’on serait tous un peu attentifs à ne pas se heurter.