“Pourquoi vouloir absolument faire un diagnostic autistique ? Qu’est-ce que ça va changer de ta personnalité ? Attention, si tu demandes une RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé), ça peut se retourner contre toi. Tu n’as pas besoin de cela pour te connaître”.

Toutes ces questions, ces remarques, cela fait des mois que je les entends. Elles viennent de proches bienveillants, et elles sont légitimes. Je n’ai aucune réponse simple. J’éprouve, également, une certaine angoisse à en parler ici : parce que je me livre et qu’on m’a toujours mise en garde contre cela : “pour vivre heureux vivons cachés” m’a-t-on souvent répété quand j’étais gamine. Mais au fond, même si j’ignore si mon expérience fera écho à celle de quelqu’un d’autre, je crois que ce que je vais écrire, là, j’aurais aimé le lire. J’écris pour ceux qui se demandent s’ils sont autistes, ceux qui se posent des questions comme moi. J’écris pour mes proches, ceux qui posent ces questions, qui perçoivent mon décalage sans en saisir la profondeur, les questionnements existentiels qu’ils soulèvent.

J’écris, aussi, pour ceux que j’ai perdus, même s’ils ne me liront pas. Ceux qui ont été mes amis avant de conclure que j’étais infréquentable. Ceux que j’ai blessés par ignorance. Car ces deuils blancs, j’en ai tant vécus, et rien n’est plus douloureux et incompréhensible pour moi. Je ne vous parle pas de ruptures en général, amicales, familiales, amoureuses, on en vit tous et la plupart sont certes douloureuses, mais je les gère. Je vous parle du vertige et du désespoir de découvrir que quelqu’un qui vous est cher - parent, ami, amoureux, collègue - devient distant du jour au lendemain sans que vous compreniez pourquoi. Longtemps j’ai cru que c’était une simple incompatibilité de caractère, voire une erreur de jugement : j’avais placé ma confiance dans quelqu’un qui ne la méritait pas. Longtemps aussi je ne savais pas que j’étais autiste. Je voyais la paille dans l’œil de l’autre, pas la poutre dans le mien. Il est possible que mon autisme ne soit en aucun cas lié à certaines de ces ruptures blanches. Je commence cependant à croire que les deux sont interdépendants.

Mon tout premier deuil blanc, fondateur, pour ainsi dire, remonte à l’enfance. Je n’ai jamais su m’intégrer à un groupe classe dont j’ai pourtant fait partie huit années durant. Il y a eu plusieurs étapes, certaines, brèves, qu’on pourrait qualifier de dynamiques de harcèlement léger - mais faut-il diaboliser vraiment un comportement quasi systématique dans toutes les cours d’école ? Peut-on demander à des gosses d’avoir la tolérance et la maturité pour ne pas rejeter ceux qu’ils ne comprennent pas, qu’ils n’aiment pas ? - et d’autres, plus nombreuses, plus longues, d’une molle indifférence. J’ai la boule dans la gorge quand je vois, aujourd’hui trentenaire, des amis étant restés en contact avec leurs copains d’enfance ; des copines d’enfance j’en ai eu très peu, je ne suis plus en contact qu’avec une seule. Il y eut une soirée de retrouvailles de la classe, il y a une dizaine d’années, à laquelle je n’avais pas été conviée. A qui la faute ? Je ne faisais pas les efforts pour m’intégrer, je ne les comprenais pas. Pourtant, cela m’a hantée, des années durant, ce fossé incompréhensible entre mes camarades de classe et moi. J’en ai cherché les raisons amèrement, des années durant. Un psychanalyste m’a dit que j’étais simplement l’objet d’une jalousie collective parce que j’étais intelligente, réponse que je n’ai jamais trouvé satisfaisante - je n’étais pas la meilleure élève, ni la mieux habillée, ni la mieux coiffée, ni la plus mignonne, etc. En revanche je me suis souvenu que je passais des heures à lire dans mon coin ; que j’adaptais mon comportement en fonction de ce que j’apprenais dans les livres, ce qui m’a conduite, notamment, à 8 ans, de décider de remplacer la locution adverbiale “ne… pas…” par “ne… point…” parce que je croyais que c’était élégant dans les bouquins de la Comtesse de Ségur. Je croyais porter la beauté de la langue, je passais simplement pour une gamine pédante.

Ce deuil inaugural, cette douleur de l’abandon inexpliqué, ne m’a jamais quittée. Il s’est répété bien des fois, toujours quand je ne m’y attendais pas. J’ai perdu des amis, des collègues, un parent, des ex, sans comprendre pourquoi. Cette incompréhension fondamentale m’a dévorée. Je me suis transformée en harpie. J’écris si facilement, il n’y avait plus aucune limite pour que je m’enferre dans des mails-fleuves explorant toutes les hypothèses pour comprendre les raisons du rejet soudain, asphyxiant l’être aimé qui m’avait rejetée. J’intellectualise : je rassemble Freud, la sociologie, les théories de l’attachement, le féminisme, toute la bibliographie dans ma tête que j’avais rassemblée pour comprendre le monde, et je déroule des monologues toute seule. La terreur me prend, je tente de l’apaiser par du discours rationnel, je ne me reconnais plus, la machine à penser prend le dessus. Je voulais crever l’abcès du non-dit : je ne fais que repousser l’autre plus loin encore. La sensation d’injustice est épouvantable : j’ai l’impression de montrer patte blanche, mais c’est la pire version de moi-même qui explose, une version dans laquelle je ne me reconnais plus.

La poutre dans mon œil, c’est d’avoir voulu, longtemps, comprendre les raisons qui faisaient fuir l’autre dans sa psyché et ses névroses, sans m’être arrêtée sur les miennes. C’est là que le diagnostic autistique vient changer deux-trois trucs : tant que je me croyais “normale”, non-autiste, je pensais que nous réfléchissions tous de la même façon. Je pensais donc que les autres étaient hypocrites, de mauvaise foi puisqu’ils refusaient mon raisonnement alors que j’étais certaine - à tort - qu’ils pensaient comme moi, la colère finissait par m’engloutir. La colère, c’est un super moyen de défense quand on est blessé pour se protéger. Elle nous permet de nous déresponsabiliser de nos comportements et de charger l’autre.

C’est une situation de ce genre qui, l’an passé, m’a poussée à creuser la piste de l’autisme. Ça ne m’a pas empêchée de la revivre, encore, après - Rome wasn’t built in a day. J’ai débarqué chez mon psy, et je lui ai parlé de cela : peu importent les enjeux du conflit, je ne veux pas savoir qui a raison et qui a tort, lui ai-je dit, je veux réguler mes pétages de plombs de harpie parce que, pire que la douleur de perdre quelqu’un que j’aimais - cela hélas arrive - il y a la certitude, désormais, que je ne réagis pas de la bonne façon et que je blesse en voulant réparer. Mon besoin de comprendre, ce réflexe de survie autistique qui cherche la raison dans un monde qui lui paraît arbitraire, envenime tout, devient contre-productif. De rage, ces dernières semaines, je m’étais exclamée que j’en avais assez des “allistes” (les non-autistes) et que désormais je ne fréquenterais plus que mes semblables. Et puis ça ne me convient pas. Je me nourris de la différence et de l’altérité. Je ne veux pas me couper du monde pour me protéger, même si se protéger, parfois, c’est nécessaire.

Inévitablement, je recours à la littérature, pour trouver un écho à mes questionnements, une familiarité - c’est ainsi que j’ai toujours lu, pas pour faire la maline, mais pour comprendre le monde. Vous vous souvenez sans doute de l’histoire d’Œdipe, tuer papa épouser maman, le sphinx, l’interprétation freudienne, etc. Dans l’histoire d’Œdipe, cependant, il y a un épisode qui me semble particulièrement émouvant. Œdipe, donc, je vous la fais courte, a tué son père, sauvé Thèbes de l’emprise de la Sphynge, et pour le remercier, on lui a proposé d’épouser Jocaste, la reine veuve, et bim bam boum, Œdipe épouse sa maman sans le savoir, c’est ballot. Les années passent, et soudain la peste s’abat sur Thèbes, et c’est cet épisode qui me semble intéressant. Œdipe, en tant que roi, prend l’engagement solennel de débarrasser Thèbes de la peste. Il ignore encore qu’il a accompli la prophétie de son enfance, que sa femme est sa mère, etc. Il est évident pour lui et tous ses concitoyens que la peste est un châtiment divin venant punir le crime commis par l’un des habitants de la cité, aussi Œdipe déclare qu’il exilera le criminel dès qu’il l’aura identifié. Pas de bol, parce que le criminel, c’est lui, comme il le découvrira bientôt. Œdipe alors prend la seule décision possible, conforme à sa parole : il s’exile lui-même (et se crève les yeux de n’avoir pas vu ce qui était sous son nez, avec la broche que Jocaste portait en se pendant avec son écharpe quand elle a compris qu’elle avait commis l’inceste). Œdipe, ici, devient le pharmakon : à la fois poison et remède. C’est lui qui a empoisonné Thèbes, et c’est lui qui la sauve en s’exilant lui-même. Il est le monstre et le sauveur. Il est le mal et le bien. J’ai toujours un élan d’empathie immense pour ce vieil Œdipe, qui renonce à la ville qu’il aime, parce qu’il l’aime, justement.

Peut-on vraiment changer ? Je l’ignore. Je l’espère. Longtemps, dans les ruptures brutales qui ont émaillé ma vie, je me suis réfugiée derrière la colère pour supporter ma peine. Je ne me savais pas autiste, donc j’en voulais à l’autre, et je ne voyais pas en quoi je devais, moi, changer. Il a fallu du temps, je crois, pour comprendre que, malgré moi, j’ai des comportements asociaux. Certains les tolèrent - et heureusement ! - mais d’autres ne les supportent pas, et peut-on exiger de quiconque qu’il se force à tolérer un comportement qui lui est insupportable ? Moi qui trouvais les réactions des allistes arbitraires, puis-je leur reprocher de trouver les miennes incohérentes ? A chaque rupture, j’ai pensé à Œdipe : si j’aime l’autre, mais que je le blesse, je dois accepter - et cela prend un temps fou - de le laisser partir. Je n’ai plus que mon amour et ma colère sur les bras - ingrats de Thébains qui ont oublié qu’Œdipe les avait sauvés du Sphinx ! - et je digère lentement.

Mais j’en ai assez de ces deuils blancs, j’en ai assez de cette douleur. J’en ai assez de m’entendre qualifier d’authentique ou de têtue, de passionnée ou de folle, de “femme de caractère” ou d’obstinée. Le diagnostic d’autisme n’est pas une excuse, il est une explication, une boussole. Maintenant je sais que certains de mes comportements inconscients blessent. Foutu pour foutu, j’aurai toujours besoin de livres, d’explications claires, d’intellectualisation pour comprendre mes faux-pas. Au moins, je sais que je fais des faux-pas, et je pourrai les éviter. Je ne suis plus le pharmakon, ce qui est une façon très orgueilleuse de se considérer, mi-monstre mi-sauveur, niveau triangle toxique sauveur-victime-bourreau on se pose là. J’ai un cerveau qui intellectualise sauvagement tout, une machine à penser que je dois apprendre à canaliser pour ne pas épuiser les autres, une dysrégulation émotionnelle certaine que je masque derrière de la théorie. Parfois j’ai raison, et parfois j’ai tort.

Dans Résister à la culpabilisation, de Mona Chollet, j’ai lu un truc passionnant à propos de la psychologue Alice Miller : elle qui avait dénoncé les violences faites aux gosses, leurs conséquences sur leur psyché, n’avait pourtant pas su protéger son propre fils desdites violences parentales. Quand on écrit, notre ego ne peut s’empêcher de montrer la meilleure version de nous-mêmes. Pensez à Rousseau qui publie un traité sur l’éducation des enfants alors qu’il a abandonné les siens. Je n’écris pas ceci pour me faire mousser : je ne suis pas la reine de la compassion et de l’auto-critique. Cependant, c’est un objectif que j’aimerais atteindre.

Je suis bourrée de contradictions : je vous parle de méditation, de retour au corps, et je fais du name-dropping d’auteurs pour assurer mes propos, retombant inexorablement dans l’intellectualisation. Je prône l’amour et la compréhension des névroses de l’autre, mais je rue dans la colère, et je ne suis pas capable de voir en quoi je peux paraître pédante ou donneuse de leçons. Autrement dit : comme tout le monde, je galère.

J’aimerais ne plus faire fuir ceux que j’aime. J’aimerais pouvoir m’excuser auprès de ceux que j’ai blessés, pas pour me charger seule de la responsabilité de nos disputes, mais simplement dire : “je comprends que mes réflexes inconscients t’aient blessé, et j’essaierai à l’avenir d’en prendre conscience pour devenir une meilleure personne”. Le diagnostic autistique, c’est une bénédiction et une malédiction : je me sens condamnée au handicap, mais j’ai enfin les outils pour le comprendre, quitter la colère, et in fine, si possible, enlever la poutre dans mon œil plutôt que de reprocher la paille dans ceux des autres. Sans oublier qu’on est tous un peu aveugles, qu’on croit tous que notre raisonnement est le meilleur. Donc apprendre à voir l’imperfection chez les autres, chez moi-même, et nous les pardonner parce qu’on n’est, finalement, rien que des humains.

Alors, ça sert déjà à ça, le diagnostic : à devenir un peu plus lucide. C’est bien beau de claironner qu’on aime prendre soin des gens, mais il faut aussi apprendre que parfois, la volonté seule ne suffit pas. Le diagnostic m’a ôté culpabilité et colère ; ce n’est pas un chèque en blanc pour faire n’importe quoi et me dédouaner de toute responsabilité, au contraire ; c’est pour recommencer à communiquer sereinement. La montagne à gravir est immense, mais je crois qu’après tout, ça en vaut la peine. J’ignore si je suis capable de changer, mais j’y crois suffisamment pour agir en conséquence. A tous ceux que j’ai blessés, à tous ceux qui m’aimaient et que j’ai aimés, et qui sont partis en ne me supportant plus, j’aimerais dire : “jamais vous ne serez une erreur, car avec vous, au moins, j’ai appris quelque chose d’important”. Et même s’ils ne l’entendent pas, car ils sont loin maintenant, je confie cette parole au vent.

Intérieur, jour. Une table et trois chaises, matin, lumière blanche, hiver. Il accorde son instrument, elle se lève en souriant, elle dit : “on m’a confisqué ma parole, alors, je chante.” Des harmonies orientales qui s’élèvent, une mélancolie vengeresse, de colère et de consolation et de garçon boucher, je crois, et même lorsque l’on ne comprend pas la langue, il y a des vibrations qui sont universelles. Nous sommes perclus de fatigue, la marée monte dans ma gorge, je plie des oiseaux de papier.

Dans ma tête ça s’entrechoque, tournis de bibliothèque. Arthur ironise L’Art d’avoir toujours raison, j’ai des alexandrins corrosifs de Médée et de Roxane qui me hurlent dans les tympans, je pense aux sorcières qui devraient se taire même quand on les menace de les brûler vives, à Cassandre à qui Apollon a craché dans la bouche, et une cacophonie encore de mots de paroles de chansons de podcasts et de lectures, “Si tu savais la haine qui coule dans mes veines / Tu aurais peur, tu aurais peur / Si tu savais la chienne que je cache à l’intérieur”…

Et le silence et le logos, vociférations délirantes de ceux qui décident sans jamais douter, de sommets à Davos en conflits enkystés, infectés jusqu’à la moelle des os de chairs qu’on croyait pouvoir comprendre, autrefois, à ce jeu tu perds toujours de toutes façons. Et ça continue, encore, encore, vas-y, crache-moi dans la bouche et muselle mon verbe, que ta violence soit sanctifiée et que je devienne fol·le et inaudible de douleur. Alors je me dirai que j’exagère, que c’est moi qui perds les pédales, qui applique des schémas absurdes à des situations singulières, mais ce n’est pas de ma faute si ma grille de lecture est toujours aussi opérante, Cassandre prédit l’avenir, et personne ne la croit. D’abord, ils te trouvent intelligent·e et créateurice, passionné·e ; alors ils te crucifient pour décorer leur salon ; et quand tu dis ta douleur, “fol·le”, “hystérique”, “borderline”, “cyclothymique”, “sorcièr·e”, “menteureuse”, “mythomane”, “délirant·e”. Il n’y a plus qu’un Verbe, celui des brutes qui arrachent la langue à celleux qui proposent le dialogue plutôt que la guerre, la domination se construit toujours sur ceux que l’on réduit au silence, la nature les animaux et les enfants, étymologiquement : “in-fans”, cellui qui ne parle pas. Alors, la boucle est bouclée, et les nouveaux muets disjonctent, réellement. Accuser l’Autre de délire est un acte performatif.

Intérieur, jour. Une table et trois chaises, lumière blanche, hiver. Nos langues sont coupées, il joue, elle chante, je plie des oiseaux de papier sans mots et sans histoires. Nos langues sont coupées, nous en inventerons de nouvelles.

Mon très cher ami,

J’aimerais que tu fasses quelque chose pour moi, demain matin. L’aube cet hiver est encore tardive, ce que je te demande ne sera pas trop difficile. Ainsi, quand tu verras le ciel noir commencer à s’éclaircir, tout doucement, dans la pénombre encore du loup et du chien, tu t’assiéras en tailleur ou à genoux sur un coussin, face à la fenêtre, le dos bien droit. Tu fermeras les yeux, ou les fixeras sur un point devant toi, la jonction par exemple du carrelage de ton balcon, de manière à contempler la ville du reste de ton regard, sans fixer sur elle de regard inquisiteur. Écoute le murmure du souffle dans ta gorge, écoute, encore, les bruits de ton appartement, le ronronnement des machines en veille, les craquements du bois. Écoute : tes voisins sans doute déjà s’activent, leurs pas dans la cage d’escalier, les portes qui se ferment, la ritournelle de l’ascenseur qui de la journée ne cessera pas. Tu entends les bruissements de la ville qui s’éveille, les moteurs qui vrombissent, le grondement étouffé des trains. Peut-être entends-tu également les oiseaux de l’hiver : pigeons et corneilles. Elles ont reconstruit leurs nids dans les arbres encore nus alentour, des tribus en quinzaine prennent soin de leurs petits, que l’on ne voit pas encore, dans l’œuf ou blottis dans le duvet et les brindilles. Sais-tu cela ? Dans ces vingt minutes de grâce que je t’ordonne, tu es le seul à contempler la vie qui redémarre, qui accueille le jour. Dans les habitacles de leurs voitures, dans les wagons de leurs trains, dans l’agitation de leurs cuisines, nos congénères manquent ce spectacle ; ils pensent à leurs objectifs, leurs réunions, leurs bilans, ils craignent d’arriver en retard, leur âme s’agite déjà de tous ces problèmes. Le cou de ton pied, nu, repose sur le carrelage froid, tu sens cette fraîcheur dans ta peau, et par contraste la chaleur de ta cuisse, de ta poitrine. Tu sens le tissu de tes vêtements, caressé par le gonflement et dégonflement de ton ventre, et si tu envoies ton attention là-dessus, tu pourras presque compter chaque maille, inventorier chaque pli. Tu peux sentir aussi les tensions dans ton dos, tes cuisses, de cette posture droite et sans doute un peu inconfortable : envoie ton souffle dans la douleur, gonfle d’air le muscle tendu, caresse le squelette et les nerfs du bout de la pensée. La douleur, bientôt, n’existe plus ; la douleur n’est plus que sensation de ton corps qui existe, qui occupe l’espace. Ton genou repose sur le sol, le sol repose sur les murs de l’immeuble, et l’immeuble s’enfonce dans la terre ; tu deviens rhizome, par ton contact tu t’enracines. Pense à ce flux du lien comme un léger courant électrique qui s’écoule de l’humus à ta chair si facilement.

Edward Hopper, Morning Sun, 1952

Voilà, je t’envoie méditer. Ne m’en veux pas trop, c’est ma façon à moi de te prendre dans mes bras. Je suis loin, mais pourtant, de cette relation rhizomique au monde, à la vie, je sais aussi que mes racines qui traversent le béton le mur la pierre et la terre finissent d’une certaine façon à remonter à toi. Autrefois je résistais à ces pratiques, méfiante, trop méfiante, de la spiritualité capitaliste des magasins bien-être, de l’injonction au bonheur dissimulant l’exigence de la productivité, comme des superstitions, du prosélytisme et du fanatisme, je trouvais tout ce marketing sacrément naïf, méthode Couet, à croire qu’il suffisait de manger du riz complet et de boire des tisanes ayurvédiques pour adopter un regard béat et nombriliste sur le monde. Ce qu’il m’a fallu de lectures, hétéroclites, de syncrétisme ou de tambouille de penseurs du monde entier à ma sauce agnostique, de souvenirs et de recherches, de douleurs et de peines, aussi, pour t’inviter aujourd’hui à méditer avec moi !

Je ne te promets pas l’absolution ; je ne te garantis rien du retour du bonheur, de l’endormissement de ta tristesse infinie. Le monde ne sera pas moins triste si tu t’assieds devant le jour demain dès l’aube, la barbarie et l’absurdité continueront, et tu continueras de vieillir, et le monde continuera de tourner de travers. A peine t’offrirai-je quelques minutes pleines et entières, épaisses et moelleuses comme un coussin de plume ou l’herbe d’un pâturage. Je te propose les sensations de ton enfance, que tu as connues autrefois et que la noirceur, aujourd’hui, t’a arrachées.

Une fois n’est pas coutume, c’est d’abord Marcel Proust que j’invoque :

“Il n’y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres, et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin : le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l’abeille ou le rayon de soleil gênants qui nous forçaient à lever les yeux de la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu’on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc, sans y toucher, tandis que, au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et où nous ne pensions qu’à monter finir, tout de suite après, le chapitre interrompu, tout cela, dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l’importunité, elle en gravait au contraire en nous un souvenir tellement doux (tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec tant d’amour,) que, s’il nous arrive encore aujourd’hui de feuilleter ces livres d’autrefois, ce n’est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et avec l’espoir de voir reflétés sur leurs pages les demeures et les étangs qui n’existent plus.”

Marcel Proust, “Sur la lecture”, préface à sa traduction de Sésame et les lys, de John Ruskin.

Car voici le miracle que Proust développe dans ce texte magnifique : tout concentrés à lire, autrefois, croyant que par cela nous nous extrayions du monde, allongés dans l’herbe et palpitants des aventures d’Arsène Lupin que nous pensions vivre en même temps que lui, notre mémoire enregistrait en fait la moindre sensation inconsciente de notre environnement : la mélodie des clochers, le parfum de pétrichor qui s’élevait de la terre après une averse, la caresse du vent sur nos peaux. Envolés dans nos imaginaires, nous étions là, pleinement.

Souviens-toi de nos discussions fréquentes sur la magie simple du monde paysan de ton enfance : les pouvoirs de rebouteux de tel oncle, les oracles étonnamment cohérents de telle tante, la capacité d’apaiser les bêtes par un simple murmure qui se transmettait en sautant des générations, comme celle d’appeler les serpents. Tu m’avais dit, alors, que la ville asséchait la magie, tel était le désastre de l’exode rural. Il est souvent abordé, ce thème, de la civilisation qui détruit la connaissance de la terre, les sorcières et les sages-femmes, la bétonisation de nos racines, l’appel de la forêt. Nous pensions à tel épisode de Love, Death, and Robots, dans lequel l’industrialisation steam-punk des villes asséchait le courant de la magie, et les créatures féériques s’y retrouvaient sans défense, reines déchues devenues esclaves au corps martyrisé par la modernité. Les pouvoirs dont tu aurais dû hériter, disais-tu, s’étaient étouffés dans les micro-particules. Nous étions nostalgiques d’un monde auquel, tout sceptiques que nous étions, nous aurions voulu croire encore un peu.

Aujourd’hui tu désespères d’une rupture définitive qui t’arrachera à la grisaille et au goût de cendres dans ta bouche. J’entends Arthur Schopenhauer dans tes mots, qui condamne tout désir comme voué à l’insatisfaction, je ne fais que manger, et pourtant j’ai toujours faim, et j’en suis malade. J’entends Cioran, son titre magnifique “De l’inconvénient d’être né”, et cette spectaculaire logique : que la pensée de la possibilité du suicide, porte de sortie fantasmée, a permis de le maintenir vivant : “quand je n’en pourrai plus, je partirai”. Et Cioran, in fine, n’a pas mis fin à ses jours.

C’est le génie malin de Descartes qui a pris le contrôle en toi. Il s’est emparé de ton intelligence, de ton sens de la logique, et il te susurre un argumentaire qui te paraît implacable : puisque ton existence est née de milliers de hasards, puisqu’un individu parmi des milliards d’êtres humains n’a pas plus de sens qu’un grain de sable - et encore, on ne parle qu’à l’échelle de l’humanité, en bons anthropocentristes, d’une espèce qui consacre sa vie à la détruire - alors, le désespoir, dis-tu, est la seule réaction cohérente à ton existence. Mais je suis certaine que tu as déjà vu, au microscope, la magnificence de chaque grain de sable singulier.

Photographie de sable prélevé au Grand Lac Salé près de Salt Lake City, photographie d’Alain Couette, 7 juillet 2018.

Ton âme est à vif ; la moindre sensation te devient insupportable, stridence d’un klaxon, fraîcheur du vent, et donc même les désirs, la libido - pas seulement sexuelle, mais toute pulsion d’envie - t’effraient en ce qu’ils ne combleront jamais le manque. Tu préfères éteindre ton système nerveux, contempler le monde en noir et blanc, et fuir dans la pensée qui ratiocine, qui rumine, qui ne s’arrête plus de te convaincre de l’absurdité.

Cher ami, écoute-moi,

D’abord, quand tu iras un peu mieux, je te parlerai de ce livre que je lis sur Jung - car jamais nous ne cesserons de lire, de creuser, de penser, là est notre obsession. Je te dirai qu’au mitan de sa vie, il a décidé de réconcilier sa personnalité cartésienne, logique, analytique, extravertie, de chercheur, et celle plus tumultueuse, inconsciente, chaotique, de rêveur ; qu’il a choisi de fiancer la pensée et la sensation. Si l’existence inconsciente, purement sensorielle, ferait de nous des bêtes - quoique les recherches montrent bien que l’animal est plus complexe qu’on ne le croit - alors le refuge dans la pensée uniquement, sans plus d’ancrage au monde, est dangereuse, dit-il, elle est de celle qui a emporté Nietzsche dans la folie ; s’il est bon de repérer le dionysiaque et l’apollinien dans nos âmes, il s’agira de les aimer comme des frères, sans amputer l’un ou l’autre, au risque de la ruine de notre psyché.

Je te rappellerai aussi les mythes de la catabase, ce motif de la descente aux Enfers : car Ulysse, Énée, Orphée y passent, et ne se réalisent pleinement qu’après en être revenus. Le talent d’Orphée, d’ailleurs, sa lyre fixée au firmament et son apothéose, n’ont lieu qu’après la perte d’Eurydice. Tu seras aussi Perséphone, la moitié du temps au royaume des morts, dans les bras d’Hadès et les chevilles baignées dans le Styx, mais l’autre de retour sur la terre, auprès de Déméter, dans la joie simple de l’éclosion du vivant. Autrement dit, tu le sais : “cela aussi passera”. Si les eaux du Léthé, le fleuve de l’oubli, éteignent tes papilles comme un mauvais Covid, sois patient dans ta convalescence : les couleurs reviendront.

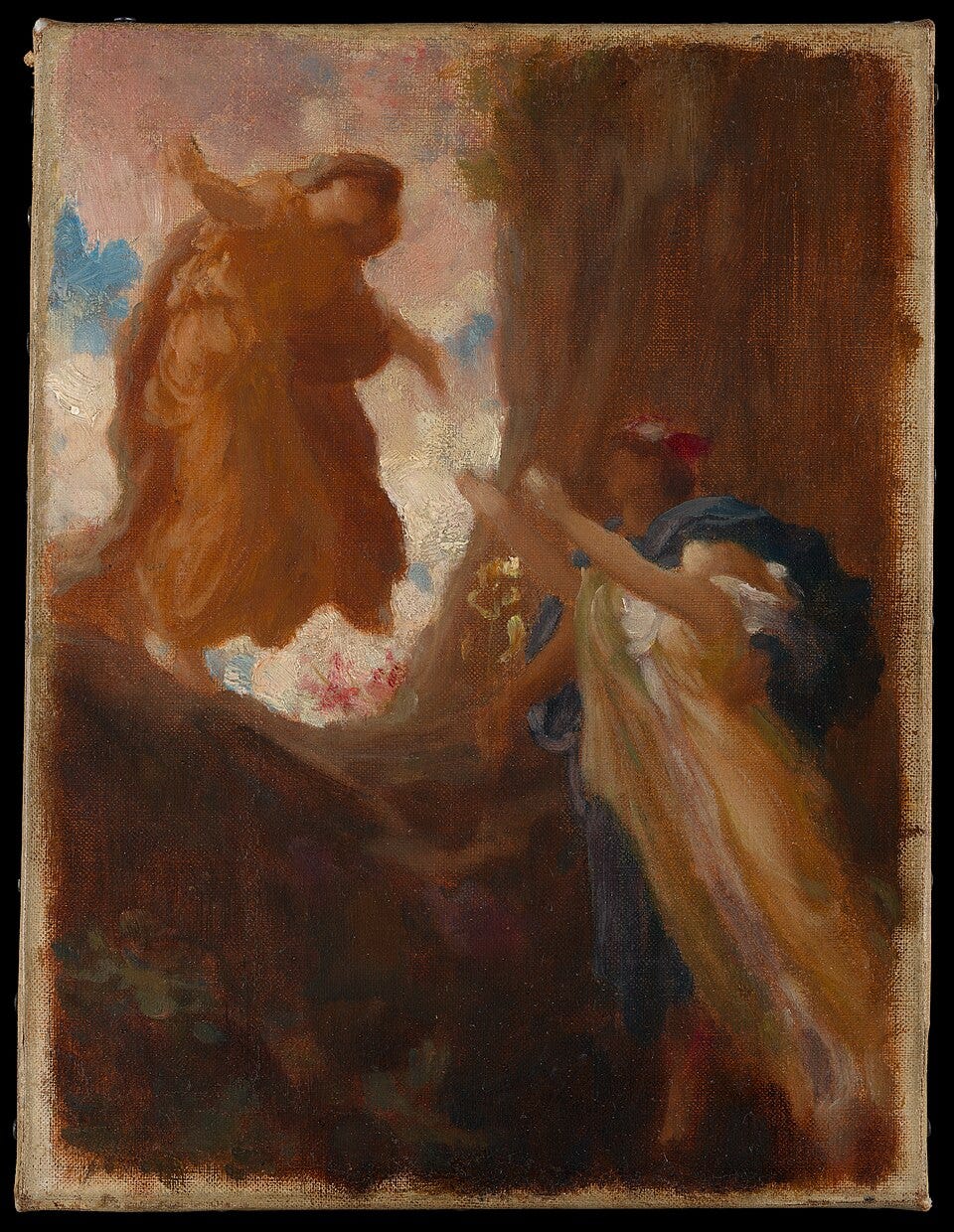

Le Retour de Perséphone, Frederic Leighton, 1890-1891

Alors, mon cher ami, écoute mes conseils, entends ma prescription : durant cette longue attente, je voudrais que tu guettes la percée des jonquilles sur ton balcon, le déroulement lent des feuilles de châtaigniers, l’éclosion des œufs de corneilles. Tu trouves le vent glacial, mais il se réchauffe sur ta peau ; la neige commence à fondre au pied des sommets. Assieds-toi au sol, demain matin, dès l’aube, écoute les murmures de la ville qui s’éveille : la magie n’a jamais disparu, elle dort blottie dans ta tristesse, elle hiberne, simplement. Contemple le jour, contemple la nature ; contemple la table en bois brut à côté de toi, qui a été vivante, qui grince encore et bouge au cycle des changements de la nature : elle n’est pas inerte. Pense au béton aussi, ce mélange fait de sable, qui au fil des ans s’effrite pour retourner à la terre, mangé du lierre qui revient clamer ses droits à la lumière de printemps en printemps. Pense que cela continue, depuis des millénaires, presque silencieusement, et que tu es fait de la même matière. Il n’y a aucune raison d’être, mais aussi aucune raison de n’être pas. Ton existence n’a ni plus ni moins de sens que la jonquille, que la corneille, que la table ou que la tour, que les autres humains ; sens leur présence imprimer ta chair, il n’y a aucun vide entre toi et le reste du monde, simplement des surfaces et des peaux dans un magnifique contact.

Pense à ta peau qui porte les œuvres de ceux que tu aimes, tu es le porteur de l’art, tu as choisi d’être le gardien d’un dessin adoré, et qui n’est pas le tien. Pense à tous ceux que tu as portés dans la lumière, parce que ton existence leur a permis de briller. Pense à tous ceux que tu as aimés, que tu as étreints, et qui se sont reposés à l’ombre de ta tendresse, vivants parce que tu as pris soin d’eux. Pense à ces paysages glorieux dont tu m’as parlé, que tu avais aimés dans la solitude la plus totale, et que, parce que tu me les as racontés, existent maintenant dans ma tête, et plus seulement la tienne. Tes yeux ont fait exister des milliers de mondes, des milliers d’êtres, qui consolent les âmes des chagrins comme le tien.

Assieds-toi donc au sol. Laisse venir à toi l’émerveillement pour tout ce qui est. Ne pense pas trop à Schopenhauer, à Cioran, à Proust, à Camus, à Rupi Kaur, ni aux autres ; plus tard, quand tu ouvriras les yeux, il sera bien temps de discourir à nouveau. Mais pendant ces vingt minutes que je te demande, cher ami, je veux que tu te fondes dans la simple présence, ton souffle qui se mêle au vent, ta peau qui embrasse le parquet, et le jour nouveau qui naît, magnifique maintenant que tu le vois. Tu n’es rien d’autre qu’une maille dans la toile de ce qui existe, et ta seule présence permet que l’ouvrage ne se défasse pas.

Ce texte est né de la lecture de celui de Bad_Conscience, "Déforme-moi jusqu'à la laideur". Vous pouvez le retrouver ici.

D’aussi loin que je me souvienne - du moins, à partir de l’âge où le sentiment amoureux est devenu une préoccupation - j’ai toujours dit que je n’étais pas romantique.

À l’adolescence, j’ai même développé ce que l’on pourrait qualifier d’allergie au romantisme: tout ce qui était en rapport avec cette question là me donnait envie de me plonger deux doigts au fond de la gorge.

Pas que je n’étais pas intéressée par l’amour ou que j’aie eu envie de me tenir loin de toute romance, loin de là. Ça parle surtout de ma vision du romantisme à l’époque: une espèce de danse éculée et sans âme, codifiée à en mourir, conférant à la relation amoureuse une prévisibilité et une absence de spontanéité beaucoup trop triste à mes yeux.

Là où mes copines biberonnées au contes Disney édulcorés rêvaient du prince charmant venant sauver la princesse en détresse, du chemin de pétales de roses menant à la bague surmontée d’un gros diamant et d’ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfant, chez moi ça générait un goût de moisi dont il était difficile de me débarrasser. Avec le recul je me dis que c’est peut être surtout le sujet que ma rébellion adolescente avait élu comme le moins risqué.

Mon adolescence ne s’est pas faite dans une explosion bruyante. Plutôt une implosion, passée presque inaperçue aux yeux familiaux qui n’avaient de toute façon pas trop envie de regarder. La seule qui a été éclaboussée et en a tiré un certain nombre de cicatrices, c’est moi. L’enfant sage que j’étais ne pouvais pas s’autoriser à extérioriser quoi que ce soit. Trop terrorisée par la portée potentielle de mon agressivité, j’avais tendance à l’intérioriser gentiment en circuit fermé.

Le romantisme, en revanche, était un sujet sur lequel je pouvais projeter toute ma hargne sans trop inquiéter mon ascendance. C'était pratique.

Pour autant, fermer les yeux en me bouchant les oreilles et chantant très fort à la moindre apparition de tout objet « fleur-bleue » ne m’a pas vraiment empêchée de me jeter à corps perdu dans un certain nombre des clichés les plus communs, malgré le dégoût que j’annonçais haut et fort leur porter.

Dans le fond, les trucs romantiques, c’était aussi un peu mon plaisir coupable. Comme mes copines, j’adorais les Disney. Même si j’ai toujours préféré la Belle et la Bête à Cendrillon.

J’en ai chanté des chansons d’amour à tue tête, quand j’ai perdu l’un de celui qui aurait dû être l’amour de ma vie.

Je les ai attendus les slows de fin de soirée en croisant les doigts avec ferveur pour que mon crush du moment me choisisse pour le rejoindre dans la danse.

Je lisais et relisais Jane Austen avec des papillons dans le ventre à voir évoluer le détestable mais néanmoins désirable Mr Darcy.

Aujourd’hui je ne me défend presque plus de m’abrutir devant une comédie romantique de Noël au moins une fois l’an. D’ailleurs, les histoires d’amour qui y sont dépeintes me tirent régulièrement une larme, voire me font envie, alors même que je suis très consciente des aspects problématiques quasi systématiquement chevillé au corps des scénarios de ce type de films. Le livre de Chloé Thibaud, Désirer la violence - Ce(ux) que la pop culture nous apprend à aimer, éclaire cette thématique bien mieux que ce que je saurais le faire moi-même.

J’en ai rêvé moi aussi des pétales de roses et des clichés instagrammables à une époque où les réseaux sociaux n’existaient pas encore. Pourtant, le romantisme pour l’adolescente que j’étais, c’était déjà la version insta de l’amour: une belle image sur papier glacé avec sa jolie surface brillante, du trop beau, du paraître, qui sert surtout à cacher aux yeux des autres les craquelures sous la surface. Un truc qu’on aime et qui nous attire tout en le détestant à la foi.

Ça m’a toujours fait l’effet d’un mensonge, le romantisme. D’un bon tuto de manipulation sur fond de manque de créativité qui produit une jolie jaquette à présenter à ceux qui viendraient jeter un œil vers le couple pour évaluer l’intensité de leur amour.

Malgré ma passion pour les listes, je m’abstiendrais cette fois-ci de faire l’inventaire de tous les moments de ma vie amoureuse où je me suis trouvée à faire ou attendre des trucs juste parce que c’est comme ça que ça doit se passer et pas parce que mon désir y était.

Avec le temps - et quelques déconvenues - j’ai fini par détricoter progressivement le chandail mal ajusté qu’on m’avait forcée à enfiler au profit d’un nouveau pull tout doux et fait main. J’avais laissé l’ancien me démanger un peu trop longtemps avant de m’autoriser à le retirer.

J’ai découvert que je pouvais inventer ma propre façon d’être romantique, mes propres codes de la relation de couple, avec mon/mes partenaire/s. Je n’étais pas obligée de marcher sur les sentiers déjà tracés qui guident, certes, mais enferment un peu parfois si l’on n’ose pas sortir des sentiers battus pour découvrir des aventures qui nous correspondent mieux.

Il est loin d’être parfait, ce nouveau pull. Il a régulièrement fallu redéfaire des bouts pour l’ajuster, et probablement qu’il ne sera jamais totalement terminé, qu’il continuera à évoluer avec moi comme ma façon d’aimer. Mais le plus important, c’est surtout qu’il m’aille de façon confortable, à l’instant présent. Et pour ceux qui pourraient éventuellement le trouver un peu étrange, grand bien leur fasse.

Quant au romantisme, il n’est plus mon bouc-émissaire depuis longtemps. Je l’ai libéré de son chandail qui gratte lui aussi, pour qu’il soit libre de porter le look de son choix quand il s’invite chez moi.

Ma seule exigence pour le laisser passer ma porte, c’est qu’il s’exprime de façon authentique, se fasse messager des sentiments, et pas qu’il se déguise en perfection pour faire joli aux yeux qui regardent et n’ont rien à faire dans l’intimité de l’amour. Ainsi, je peux voir en lui la sincérité dont je le trouvais dénué autrefois et j’accepte aujourd’hui volontiers de me laisser attraper.

Il m’a dit : “Tu es égoïste de ne pas avoir d’enfants. Tu te replies sur toi, tu ne penses qu’à toi, tu ne contribues pas à la marche du monde”. J’ai contemplé sa maison habitée et abandonnée pourtant. J’ai mesuré les névroses de ses enfants nombreux - car il a fait exploser les statistiques de fécondité avec une fierté non dissimulée pour la dissémination de ses chromosomes, de cela souvent il se vante. J’ai énuméré dans ma tête le nom de tous les animaux de compagnie qu’il évoquait, me suis souvenu de certains, notamment du chien à poils longs enfermé à l’extérieur, sa fourrure sale et emmêlée, le dégoût provoqué par les traces d’excréments sur son postérieur, la folle affection avec laquelle il se jetait sur mes genoux quand j’allais allumer une clope à l’extérieur. “Tu te replies sur toi et te protèges, cela nous le savons tous”.

J’ai pensé au nombre de fois où il était venu chez moi, aux plantes vertes qu’il voyait sans les regarder. Du miracle de la feuille qui surgit pleine et entière, charnue et verte, née de l’eau et de la lumière seulement. Je me souviens de la lente métamorphose par laquelle je me suis éveillée au monde : ce fut d’abord un jasmin sur le balcon, l’achat de quelques livres de biologie, l’adoption de petits compagnons de vie et l’observation émerveillée de leurs rituels solitaires et innés. Ce matin, la chatte est venue à ma rencontre. Elle a frotté son front contre le mien, escaladé mon ventre pour le pétrir en ronronnant, saisi ma main pour que je la caresse ; puis elle s’est étirée avec la souplesse d’un yogi, a bondi pour s’allonger sur une couverture à portée de regard. Il lui suffit de me saluer à l’aube, puis d’habiter la même pièce que moi. Malgré l’hiver, les monsteras éclosent sur de nouvelles tiges, et les alocasias paresseusement délivrent une goutte de rosée sur la pointe de leurs feuilles. Autrefois, je laissais mourir toutes mes plantes ; elles étaient décoratives uniquement, je ne les connaissais pas. Voici quelques années, une jolie rencontre m’a permis de poser un regard nouveau sur les plantes ; j’ai appris leurs noms. J’ai cessé de les voir comme des objets d’apparat, je les ai considérées comme des êtres vivants. Une vingtaine de boutures d’aloe vera s’enracinent dans ma chambre sous serre : je les offrirai bientôt à tous mes amis qui le souhaitent. Ainsi, le cycle se perpétuera. D’une bouture reçue par l’ancien ami passionné de plantes, première habitante vraiment vivante de cette nouvelle passion, se sont peuplés d’abord mon propre appartement, puis ceux d’autres aimés à qui j’ai offert quelques arbrisseaux. S’il est peu coûteux de reverdir son monde, il s’agira cependant d’aimer profondément le vivant. Ainsi, quand il dit que je suis égoïste de ne pas avoir d’enfants, lui conduisant une arche de Noé bancale et oublieux des noms de tous ceux qui la peuplent, je me dis que c’est sa névrose qui parle, et qu’il est aveugle à la beauté simple et pure du vivant et du monde.

Autrefois je me pensais sans corps. Je me croyais spectrale, flottante invisible dans un espace ou une pièce. Que l’on m’adresse la parole, le sang me montait aux joues : être remarquée relevait pour moi d’un mystère. Souvent l’on m’a mise en garde contre la croyance de n’être qu’un pur esprit, de dissocier l’âme et le corps : c’est que j’ai tendance à ignorer mes propres sensations. J’ai mis très longtemps à comprendre que mon seuil de tolérance à la douleur était si élevé que je me soignais mal, ou trop tard ; je suis capable, quand je me passionne pour quelque chose, d’en oublier la migraine, le sommeil, et la faim. Les sensations physiques ne sont perçues que lorsqu’elles deviennent insupportables ; en ce moment j’apprends à reconnaître mon propre corps.

Aussi, le corollaire de ce mode d’existence est que l’on m’a crue coincée, incapable de connaître le monde autrement que par les livres. Il s’agit d’une dualité construite qui aujourd’hui me paraît grossière. Cependant, je me souviens de cette scène : l’on m’invite à rejoindre une association particulière, et je demande si, avant tout engagement, je peux me documenter, lire, sur les enjeux et les intérêts de ce groupe social. La réponse, alors, est la suivante : “lâche un peu tes livres, il est des expériences qu’il s’agit d’éprouver pour réellement les connaître”.

Le Colisée, Gaspard Van Wittel (gravure du XVIIIe siècle)

Il y a de la vérité dans ces propos. Des mystères d’Éleusis, un culte de l’antiquité grecque, on ne connaît que l’existence, jamais le contenu. C’est que bien des auteurs les ont évoqués, mais ces cultes n’existaient justement que par leur dimension secrète au profane : il s’agit d’un culte auquel on participe, qu’on éprouve en sa chair, mais que l’on ne racontera pas, peut-être parce que tout récit qui en serait fait en réduirait la magie. L’initiation est incarnée dans la chair, dans l’expérience pure, singulière. D’où la fascination quasi-complotiste et méfiante qu’incarnent les sociétés secrètes, qui hantent journalistes et auteurs de thrillers - pensez à Da Vinci Code. Or si la société est secrète, ce n’est pas tant pour exclure et manigancer en douce, que parce qu’elle propose un rituel d’initiation symbolique, complexe, qui demande un lâcher prise de l’initié, et qui ne peut être racontée sans quoi elle perdrait de sa puissance.

Pour autant, il me semble injuste de séparer le texte du corps. Je vous parlais l’autre fois de Zbiegniew Herbert qui, grâce à l’amour chevaleresque qu’il éprouvait adolescent, a appris à lire le latin et à goûter la poésie latine élégiaque. Si par définition l’amour adolescent est un temps pulsionnel, nourri par la puberté et les transformations hormonales, par la vue aussi - il tombe amoureux au premier regard - c’est l’amour qui le fait accéder au texte de Catulle, et dans un retour au corps, des siècles de distance s’en retrouvent ainsi réduits : Zbiegniew éprouve la même chose que Catulle, la crucifixion, bien sensuelle, des sentiments contraires de la passion amoureuse. Zbiegniew converse directement avec Catulle ; une rencontre a eu lieu qui transcende l’espace et le temps. L’amour l’a initié à la poésie latine, et la poésie latine en retour l’a initié à l’amour. Toute initiation n’a pas besoin, pour se produire, d’un culte à mystère.

Ce matin je relis le début de Noces, de Camus, chapitre premier : “Noces à Tipasa”. Je lis :

“Bien pauvres sont ceux qui ont besoin de mythes. Ici les dieux servent de lits ou de repères dans la course des journées. Je décris et je dis : “Voici qui est rouge, qui est bleu, qui est vert. Ceci est la mer, la montagne, les fleurs.” Et qu’ai-je besoin de parler de Dionysos pour dire que j’aime écraser les boules de lentisques sous mon nez ? Est-il même à Déméter ce vieil hymne à quoi plus tard je songerai sans contrainte : “Heureux celui des vivants sur la terre qui a vu ces choses.” Voir, et voir sur cette terre, comment oublier la leçon ? Aux mystères d’Éleusis, il suffisait de contempler. Ici même, je sais que jamais je ne m’approcherai assez du monde. Il me faut encore être nu et puis plonger dans la mer, encore tout parfumé des essences de la terre, laver celles-ci dans celle-là, et nouer sur ma peau l’étreinte pour laquelle soupirent lèvres à lèvres depuis si longtemps la terre et la mer.”

Au premier regard, Camus dit peu ou prou la même chose que celui qui me reprocha de trop me réfugier dans les livres sans éprouver le monde : la mythologie ne serait qu’un supplétif pour ceux qui sont incapables de ressentir la présence. Il faut remarquer cependant qu’il s’agit là d’une double prétérition (soit dire que l’on ne dit pas ce que l’on est précisément en train de dire) : si Camus dit qu’ils sont inutiles, il cite les mythes, Dionysos, Déméter, les mystères d’Éleusis. Non seulement sa sensation pure, cette impression d’être présent au monde, est enrichie de ces mythes qui l’accompagnent ; mais écrivant Noces, précisément à destination du lecteur, un texte qui raconte la présence pure, il redouble ce mouvement. Ainsi, j’ai envie d’aller me baigner à Tipasa, éprouver le soleil sur la peau, la morsure du sel de la mer, écraser les boules de lentisques. Ces sensations que je ne connais pas, je les éprouve presque, par la littérature. On dit souvent que lire, c’est éprouver mille vies autres que la sienne, c’est voyager sans quitter son fauteuil. Il est vrai, en tout cas, que la littérature, le texte, donne envie de connaître et d’éprouver. Quand je lis Duras, j’ai beau ne pas les connaître, j’ai l’envie de sentir le parfum des frangipaniers.

Il y a un poète que j’ai mis du temps à comprendre, le temps, en réalité, de suffisamment m’en imprégner, qui est Yves Bonnefoy. Il évoque, dans Du mouvement et de l’immobilité de Douve, recueil cryptique et énigmatique s’il en est, le signe gravé dans la pierre. Il m’a fallu, des mois durant, m’imprégner de ces poèmes, de cette expression notamment, pour avoir le sentiment d’en saisir la portée. La pierre, minérale, symbolise la permanence immuable, l’éternité. A l’inverse le signe qui est gravé marque le passage de l’éphémère. Une pierre gravée d’un signe, ce sont les noces de l’éternel et de l’éphémère, ou l’éphémère fait éternel, phénomène qui me fascine comme les ombres brûlées à jamais lors des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki ; plus simplement, un portrait en photographie est le figement dans l’éternité d’un instant fugace. Les livres, la poésie, ont ce pouvoir : en figeant la pensée, ils traversent les décennies, donnent lieu à des rencontres qui transcendent l’espace-temps. Elle ne l’ignore pas, cette jeune fille que j’ai souvent rencontrée et qui, prenant entre ses mains un livre que je lui prêtais, en consultait la date d’impression, en humait les pages et la si particulière odeur du papier vieilli. Et si, lecteur, tu as la chance d’avoir entre les mains ces livres imprimés aux pages encore pliées, qu’il s’agit d’ouvrir au coupe-papier afin de pouvoir les lire, tu ressentiras sans doute ce frisson à ouvrir cette capsule temporelle, l’impression de profaner ou d’entrer dans le secret du temps, dans ce geste désuet et définitif du déchirement de la feuille. Je m’essaie à l’origami en ce moment, et je rêve d’en écrire des lettres, repliées ensuite, adressées à certains qui ne pourraient me lire qu’au risque de détruire la créature de papier. Expliquer, originellement, a le même sens que déplier. Révéler le passé, c’est prendre aussi le risque qu’il s’amenuise. C’est la scène de l’effacement des fresques à peine découvertes dans le Roma de Fellini. Il y a de la mélancolie, mais aussi une impression quasi-mystique de don divin de l’éternité, comme à poser sa main sur celles, imprimées, des grottes paléolithiques.

Mais ici dans ma rêverie je m’égare.

J’ignore quand, comment, à quel moment précisément j’ai retrouvé mon corps. Il s’agit même, sans doute, d’un mouvement en cours, d’une évolution qui toute la vie m’habitera. Ce que je sais, cependant, c’est que le texte et la littérature ne m’ont pas séparée du vivant, au contraire : ils m’y ont initiée. Ce n’est que quand j’ai connu le nom de mes plantes, que j’ai lu sur elles, que j’ai commencé à les considérer. C’est en lisant Herbert, Camus, ou Bonnefoy, que j’ai su éprouver cet émerveillement d’être au monde, la magnificence subtile des violettes qui invariablement transpercent la terre encore froide de l’hiver pour annoncer le printemps - au moment où je t’écris, le soleil se lève sur une ville blottie sous la neige ; je sais pourtant que sous elle, les violettes tranquillement préparent leur éclosion. Si les personnages du Roma de Fellini n’avaient pas lu, étudié, appris l’histoire antique romaine, dans des livres, dans du texte, ils n’auraient pas saisi et mesuré la portée du drame de l’éphémère se déroulant sous leurs yeux : l’oxygène du présent qui dévore les fresque antiques sous les pavés de la ville, au moment où ils les découvrent.

Alors je repense à ce qu’il dit de mon égoïsme. Ces accusations de m’enfermer, d’être égoïste de ne pas avoir d’enfants. Je pense à ses terreurs face au monde, de son propre enfermement dans une bulle d’angoisse du monde moderne - assurément effrayant - et à la servitude volontaire que nous développons à nous laisser lentement transformer en datas numériques (moi la première, rien qu’en écrivant sur écran ce texte). Et finalement je me dis que cette accusation de m’enfermer dans la tour d’ivoire des livres est une erreur : qu’au contraire les livres ont ouvert mon regard sur toutes les formes du vivant, et mon cœur à la joie pure et simple d’exister un bref instant pour contempler ces innombrables beautés. Je repense au chien qu’il ne voyait plus, à la façon consumériste avec laquelle il consommait le vivant au lieu de l’aimer. Grâce au texte, aux livres, à la littérature, je lis et je me lie. Texte et textile, évidemment, c’est la même racine ; le livre c’est le lien, l’étoffe de toutes les existences tissées ensemble, et un manteau léger et chaud pour traverser l’hiver.

Les Fenêtres sont une série de textes inspirés de scènes croisées dans la vie réelle, attrapées au vol dans l'intimité d'inconnus, autour desquelles je brode une courte histoire.

Elle a 10 ans.

La malice dans les yeux et la bouille encore ronde de l’enfance.

Elle occupe les dernières minutes de son trajet à former de la buée en soufflant sur la vitre de la porte pour y tracer des cœurs.

Elle les efface, elle recommence, inlassablement, avec urgence.

Comme si elle avait bien trop d’amour à envoyer sur le monde avant l’arrivée à l’arrêt de tram.

“Et pour vous, c’est quoi l’amour ? Et auriez-vous des œuvres, des films, des chansons, des livres, qui en parlent, à me suggérer ?”

Voilà la question que nous posait un ami, sur ce canal de discussions, il y a presque un an jour pour jour. Enseignant, il construisait une séquence pour de jeunes adultes, voulant rebattre les poncifs éculés des classiques qui nous donnaient une vision dépassée, surannée, de la passion amoureuse. Les romans du XIXe, notamment, nous offrent une vision masculine, violente souvent, du sentiment amoureux. Au quart du XXIe siècle, auprès de jeunes adultes, avec la conscience que nous avons désormais des formes d’amour multiples, des identités sexuelles et de genre diverses, des modalités de faire famille alternatives, mais aussi face au retour du traditionalisme calcifiant des masculinistes et de la glorification des trad wives, quel récit donner aux jeunes gens pour construire, penser, accompagner vers l’émotion qui inévitablement les cueillera un jour ? Comment dire aussi en adulte, censé porter la raison, l’humilité que l’on apprend à connaître lorsque l’on sait qu’amoureux soudain, on redevient vulnérable, infantile, et que de ce sujet on a beau vivre, on ne connaît jamais rien ?

J’ai cité Hiroshima mon amour, ce film que je connais par cœur et que je ne me lasse pas de revoir tant il raconte l’étrangeté de l’aliénation amoureuse, autant que la reconnaissance et les sillons de la mémoire qui se superposent même lorsqu’ils n’ont rien en commun. J’ai pensé, peut-être, à Love, de Gaspard Noé, dans lequel l’amour et les passions s’entredévorent pour que ne subsiste que le regret tragique, infini, épouvantable du deuil. J’ai pensé à la chanson “Lubie”, chantée par Lous and the yakuza et Damso, où elle lèche ses plaies pendant qu’il dissimule son amour profond derrière une brusquerie pudique, l’obscène comme bouclier au rapt de l’émotion. J’ai pensé à Emma Becker qui, dans Le Mal joli, documente dès le départ une passion amoureuse, choisissant, plutôt que de la subir, la sublimer en œuvre, anticipant déjà sa fin et faisant de son amant un être de papier. J’aurais pu penser aussi, mais cela ne vient que maintenant, à ce professeur d’université aussi érudit que doux, qui nous avait déclaré un jour : “la plus belle preuve d’amour, c’est de laisser l’autre dormir”, paraphrasant ainsi - mais je ne le découvre que ce matin, dans l’aube de mes recherches pré-écriture - le Cantique des cantiques.

“Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs,

Ne réveillez pas, ne réveillez pas l’amour,

Avant qu’elle le veuille”

L’Ancien Testament, Cantique des Cantiques, II, 7

Sur ces phrases que j’écris ce matin, au dernier jour de 2025, j’hésite, je trébuche, il me semble que je ne maîtrise pas assez mon sujet, je voudrais d’abord relire tous les Fragments d’un discours amoureux de Barthes, j’ai le récent Quand on tombe amoureux on se relève attaché de Boris Cyrulnik à peine entamé sur mon canapé, et je regrette de ne pas avoir acquis L’Amour en Occident de Denis de Rougemont dont je sais qu’il est une mine d’or en la matière. Mais après tout, le sujet ne sera jamais épuisé, il y aura toujours à en dire et jamais je ne pourrai avoir couvert la somme des ouvrages à ce sujet. J’écris d’ici, donc, au dernier jour de 2025, mon amour de l’amour, s’il ne fallait se souvenir que de cela ; et sans doute l’an prochain, ce que je pourrais en dire n’aurait encore plus rien à voir.

Ophelia, John Everett Millais, 1851-1852, huile sur toile exposée au Tate Britain Museum, Londres

Au commencement de ma découverte de l’amour il y avait cet hiver, il y a une quinzaine d’années. Non que je n’avais jamais vécu d’autres relations amoureuses, auparavant, dans mon adolescence d’abord, des couples formés, des amitiés solides ancrées dans les corps et la découverte de l’autre comme des douleurs et des violences, mais le ravissement amoureux, celui qui t’aliène, t’obsède et te dévore, je l’ai rencontré à environ vingt ans, dans un embrasement brutal et complètement inattendu. Je construisais un mémoire universitaire qui abordait, entre autres choses, Le Rouge et le Noir de Stendhal. Si tu l’as lu et détesté au lycée, cher lecteur, ressentant une niaiserie, une emphase grotesque, peut-être était-ce que tu étais trop jeune, ou que l’on n’a pas su te montrer l’ironie de Stendhal le cabotin ; il n’y a rien de romantique dans ce roman, ou peut-être tout si l’on comprend que l’auteur assassine, auparavant, les orgueils et les fantasmes, les projections féériques. Julien Sorel n’est pas tant amoureux de Louise ou de Mathilde que de lui-même, d’abord, choisissant la séduction des femmes pour s’élever en société. Mais, contrairement au Bel-Ami de Maupassant, il se laisse cueillir et les femmes avec lui. Te souviens-tu de la scène où il surgit dans la chambre de Mathilde ? Il veut la séduire, et la déshonorer aux yeux de son père, car elle est aristocrate et il veut parvenir, forcer un mariage qui l’anoblira. Ainsi, le voilà de nuit dans sa chambre, elle s’effraie, l’un et l’autre, adolescents, sont nourris au biberon d’idéaux romanesques, et ce n’est pas l’amour, mais l’orgueil, qui conduira l’un à se jeter sur les épées décoratives pour faire le galant et menacer d’un suicide qu’il ne souhaite pas, quant à elle, elle se gargarisera de ce qu’elle vit une scène digne des plus grandes tragédies - ou des plus risibles vaudevilles, mais à ceci elle ne pense pas.

Donc, j’avais vingt ans, j’étudiais Stendhal, et Le Premier a surgi dans mon hiver. Il était érudit. Il était marié. Nous nous étions l’un et l’autre remarqués sur les bancs d’université, écoutant avec attention l’un et l’autre nos présentations universitaires. On a bu un café au restau U un lundi, puis rendez-vous a été pris le mardi, le mercredi, le jeudi. Je bégayais, j’en ai fait des lapsus érotiques, il souriait, notre parade nuptiale était intellectuelle, on évoquait Stendhal et la cristallisation, j’ai compris à retardement - j’étais naïve et stupéfaite qu’un tel homme puisse s’intéresser à moi qui m’identifiais toujours comme fille et non femme. On a dit “non, il ne faut pas”, on s’est juré de ne plus se parler, on s’est retrouvés au bout de quarante huit heures, on s’est embrassés entre des rayonnages de bibliothèque, on s’est donné des rendez-vous clandestins d’infidèles dans ma petite chambre d’étudiante à lit simple, on s’est écrit des lettres cryptiques et enflammées. J’avais l’intuition que cet amour ne survivrait pas à la fonte des neiges. Au mois de mars, il m’a quittée.

“Je te rencontre.

Je me souviens de toi.

Cette ville était faite à la taille de l’amour.

Tu étais fait à la taille de mon corps même.

Qui es-tu ?

Tu me tues.

J’avais faim. Faim d’infidélités, d’adultères, de mensonges et de mourir.

Depuis toujours.

Je me doutais bien qu’un jour tu me tomberais dessus.

Je t’attendais dans une impatience sans borne, calme.

Dévore-moi. Déforme-moi à ton image afin qu’aucun autre, après toi, ne comprenne plus du tout le pourquoi de tant de désir.

Nous allons rester seuls, mon amour.

La nuit ne va pas finir.

Le jour ne se lèvera plus sur personne.

Jamais. Jamais plus. Enfin

Tu me tues.

Tu me fais du bien.”

Marguerite Duras, Hiroshima mon amour

Torrents de désespoir, découverte de l’étymologie du vocabulaire amoureux : passion : ce qui fait souffrir ; émotion : ce qui déplace hors de soi. J’en ai eu envie de crever, à fumer des clopes seule sur mon balcon la nuit - c’est à ce moment-là que je suis vraiment devenue fumeuse, par envie de me rebeller et d’en finir sans vraiment oser mourir d’amour avec le raffinement d’une Phèdre, de toutes façons au lieu d’une scène dans un théâtre à l’italienne je n’avais qu’un balcon minable sur cour maculée de fientes de pigeons, et la tragédie de mon désespoir n’aurait été applaudie par personne - j’ai écouté en boucle “Des visages des figures” de Noir Désir, et je me suis consumée d’amour seule. Oh, d’abord, je lui ai écrit, énormément. De longues lettres languissantes où je me représentais en louve incendiaire, ventre ouvert béant et crocs acérés, alternant entre la douceur et la rage, lui reprochant son ingratitude - il me quittait, disait-il, non par manque d’amour, mais pour retrouver la paix de son foyer, parce que cette passion le paralysait, et il est parti en me berçant de contes d’amours contrariées, Cléopâtre et Antoine. “même sans toi je t’aime”, m’écrivait-il. Il y avait de quoi languir encore qu’il change d’avis. J’ai toujours ses lettres. Le papier est usé de les avoir lues et relues, pliées et dépliées, je les ai conservées précieusement pour me rappeler toujours que cette passion-là, je l’avais vécue, que moi, oui, moi, j’avais autrefois été aimée avec incandescence.

Quelques mois plus tard, j’ai étudié Didon se sacrifiant, d’Etienne Jodelle, tragédie du XVIe. Didon est belle et puissante, d’une intelligence redoutable, elle règne sur Carthage en souveraine glorieuse. Énée qui fuit Troie en flammes accoste sur la rive ; ils se rencontrent ; ils se plaisent. Les dieux interviennent pour qu’Énée, futur souverain du Latium - le destin est écrit - soit protégé par la reine. Alors qu’ils se promènent l’un et l’autre, Aphrodite fait éclater un terrible orage ; les jeunes gens se réfugient dans une grotte, au creux de laquelle ils s’aiment - le fameux coup de l’ascenseur en panne. Mais Énée doit fonder Rome, et Rome n’est pas Carthage. Hermès intervient, rappelle à Énée son devoir, qui, de nuit, fait amarrer les navires, et quitte furtivement la ville. A son réveil, Didon voit au loin les voiles qui s’éloignent. Énée deviendra roi, il épousera Lavinia, femme sans charisme, mariage arrangé, et Didon, qui comprend la trahison, rassemble un bûcher immense sur lequel elle s’immole.

Je lisais les monologues tantôt colériques et tantôt larmoyants de la reine. Je devenais Didon, femme sensuelle, brillante, puissante, abandonnée par son prince pour une épouse convenable et que j’imaginais sans contours ni flamboyance. Comme Mathilde dans Le Rouge et le Noir, qui préfère voir en Julien un amoureux fou qu’un arriviste qui vient la déshonorer pour obtenir une promotion sociale, romancer mon histoire me la rendait moins humiliante : je n’étais pas la cocotte naïve du vaudeville, ni lui l’amant plus âgé qui tire son coup avec de la chair fraîche avant de s’enfuir quand elle devient trop éprise, retrouvant son épouse et la chaleur de ses charentaises. Un ami à qui je me confiais une énième fois de cette tragédie me fit remarquer que je me racontais des histoires ; que pour m’en déprendre, il suffisait simplement que j’abandonne le romanesque. Il t’a prise et t’a recrachée, comme cela arrive souvent, c’est ainsi et ce n’est pas si grave. Alors, je m’en suis remise. Il n’empêche que cette tragédie grandiose et magnifique, je l’ai vécue ; il y a une quinzaine d’années, durant quelques semaines enneigées, j’ai vraiment été reine.

“Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ;

Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue ;

Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ;

Je sentis tout mon corps et transir et brûler :

Je reconnus Vénus et ses feux redoutables,

D’un sang qu’elle poursuit tourments inévitables !”

Phèdre, Racine, I, 3

On s’est souvent affolé de mon caractère romanesque. Des milliers de récits, de vers et de phrases circulent dans mes veines ; un psychanalyste autrefois me demandait de cesser de citer les autres, demandant ma parole authentique et véritable ; mais ma parole authentique et véritable n’est que la rhapsodie couturée des récits qui m’ont tissée. Phèdre, Didon, Médée nomment ma folie et ma douleur ; Stendhal, Maupassant, Cioran m’apprennent à en rire et à m’en apaiser. Quand je me reconnais dans un récit tragique, je m’apaise : ce que je vis, d’autres avant moi l’ont vécu, et en sont revenus. La poésie donne du sens simplement au grotesque et au minable, elle permet de s’aimer et de se pardonner quand les larmes peinent à se tarir.

Il est difficile aussi, aujourd’hui, de parler d’amour, tant on le décortique, on l’analyse, on le dissèque, à la lumière des violences et de l’horreur post #MeToo. Bien sûr, ce mouvement est nécessaire ; comme toutes les femmes, j’ai vécu des violences, que j’ai cachées sous le tapis en les romantisant pour ne pas en mourir de honte, et les discours féministes des dix dernières années m’ont permis de comprendre les dynamiques mortifères dans lesquelles je m’étais laissée engloutir. Il n’empêche qu’à trop relever les red flags (toujours de l’autre, rarement les nôtres), la limerence, à redouter la relation toxique, à faire ses courses de l’amour parfait qui correspondrait exactement à nos attentes prédéfinies sans tolérer la moindre faille humaine, j’ai peur que l’on oublie parfois de parler de l’amour et de la passion, la brutale, celle qui te dévore, t’incendie, et te transforme durablement. Je ne dis pas qu’il faut redonner sa chance aux relations toxiques, loin de là. Il est très bon, et sain, de savoir se prémunir des chausse-trappes de la violence qui prend les traits de l’amour ; mais quand on l’éprouve, on peut peut-être contempler la passion, ne pas seulement relever toutes les fautes de l’autre qu’on aurait dû voir, mais prendre le temps aussi de se regarder tout déformé dans le miroir, agonisant et éploré, et admirer comment l’on s'en soigne en la sublimant.

Pour certains croyants, l’amour est l’élan vers l’autre qui donne le goût de la beauté, et l’envie de la chercher au point qu’on finit par accéder à Dieu. Pour certains philosophes, l’amour donne envie de penser et accéder à l’Idée. Dans son essai Le Labyrinthe au bord de la mer, chapitre “La leçon de latin”, Zbiegniew Herbert raconte ceci : adolescent fou amoureux de sa voisine, dont le père est professeur de langues anciennes, il s’affiche, chevaleresque, tous les jours sur son balcon lisant une grammaire latine. Il espère ainsi conquérir la fille en séduisant le père. Jamais il ne sera remarqué par l’un des deux. Ce qu’il gagnera, c’est à force de lectures arides, tout d’un coup, de comprendre le latin, de parvenir à lire, à saisir, éprouver les élégies :

“Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris ? Nescio ; sed sentio, et excrucior.”

”Je hais et j’aime. Comment cela se peut-il ? me demandez-vous.

Je n’en sais rien. Mais je le ressens, et j’en suis crucifié.”

Catulle, LXXXV.

Par amour, et même folie amoureuse, on perd beaucoup parfois, mais on grandit aussi, on apprend et on crée. De la passion amoureuse et malheureuse de mes vingt ans, j’ai écrit parmi les plus beaux textes poétiques de ma courte existence. Ils sont toujours là, blottis dans un dossier que je conserve précieusement, quand viendra le moment de faire de ce matériau brut une véritable œuvre d’art.

J’ai revu Le Premier, à plusieurs reprises. La plupart du temps d’ailleurs, à son initiative. Je me suis refusée à lui un soir qu’il revenait ; il ne m’attirait plus. Pourtant cette histoire je l’aime, comme le souvenir que j’ai de lui. Ils m’ont permis d’écrire, de grandir, de créer. Cette passion tragique et grotesque, cet amour insensé qui m’a conduite aux limites de la folie, je suis heureuse de l’avoir vécu.

Tu vois toujours le beau chez l’autre, au point de détourner le regard quand il y croise le laid. Sans même t’en rendre compte.

Tu fais tout pour ne pas te retrouver seule avec l’image que tu as de toi même car quand tu te regardes toi, tu ne vois que tes angoisses et ton insécurité, tu ne vois que ces failles que tu trouves laides.

Tu ne vois pas de beau en toi.

Tu penses que c’est eux qui te rendent belle alors que tu n’as jamais eu besoin de personne pour ça.

Tu te dis que tu as de la chance d’être choisie quand toi-même tu n’arrives pas à t’aimer.

Alors tu te consacres à l’autre. Tu te plies en quatre pour le satisfaire, pour ne jamais le laisser apercevoir ce que toi tu vois en toi.

Entièrement dévouée.

Tu ne poses pas de limites, tu veux juste combler. Sauf qu’il est impossible de remplir un vide qui ne t’appartient pas.

Tu es pleine de pardon et de désir de faire plaisir. Des douceurs que tu n’utilises jamais avec toi-même.

Toujours fautive, toujours responsable, c’est ce qu’ils ont toujours essayé de te faire croire en appuyant méthodiquement sur ces blessures qui ne cicatrisent pas. Te faisant croire ensuite qu’il n’y a qu’eux qui peuvent les refermer.

Et tu y crois tellement fort que tu en arrives à t’écraser pour les laisser te marcher dessus si c’est ce qu’ils veulent.

Ça attire les vautours, ta dévotion.

Ils te tournent autour, te traquent.

Ce qui les attire c’est ta lumière.

Celle qu’il ne pourrons jamais posséder qu’à travers toi.

Jusqu’à ce qu’ils réalisent l’ombre que ça projette sur eux et qu’ils cherchent à l’éteindre petit à petit, pour qu’elle cesse de rayonner autour de toi. Parce que c’est la seule façon qu’ils trouvent pour la contrôler. Et la garder pour eux.

Tu ne vois jamais les signes. Tu ne veux pas les voir. Le beau prend toute la place, jusqu’à ce que cela t’explose au visage. Que l’évidence ne puisse plus être niée.

Et pourtant tu continues de chercher en toi ce que tu as raté. Alors que tu as juste un cœur trop pur pour les manipulations de ce monde. Alors que ce sont eux, qui ont oublié d’aimer.

Tu n’as pas encore compris que l’amour ne se construisait pas ainsi.

Qu’il commençait par l’amour que l’on se porte.